La queja: sobre una historia anclada, sin lucha.

Por Liliana Franchi

NO TE HAGAS LA INGENUA

En general, aquellos que se instalan en la queja la naturalizan, se ganan el agobio de muchos y el mío propio. Ese sufrimiento genera una desesperanza: aquel hastío que, como consecuencia inevitable, provoca victimización. Sucede así el círculo cerrado de lo previsible, en una espiral apenas visible, para quienes sospechan. Y, también, sucede lo intolerante de quienes escuchan su padecimiento permanente. A modo subjetivo, no es ingenuo el accionar de la queja. No sólo en su cotidianidad, sino también en su penetración ideológica y significación política. A ciertos grupos de poder, que operan de modo instrumental, la queja les conviene. La toman, la amasan para sí y te la tiran dramáticamente, solo con apariencia vincular. En realidad, es pura encerrona que, además de expresar descontento, produce estancamiento en el devenir. Lamentarse y modificar sería una transgresión de desobediencia significante, entonces, ¿por qué no pueden, o no quieren?

AL RESCATE DE LA SEMILLA

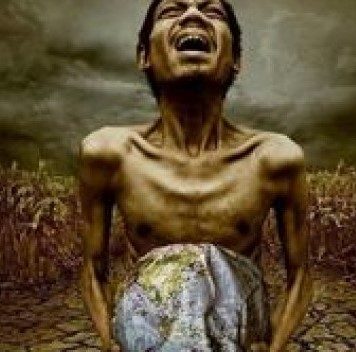

Hay un antes y un después en cada situación, un atreverse, un reinventarse, un crear una lucha en medio del caos. Hay siempre la chance de una semilla dilatadora y modificante de procesos lamentables, nostálgicos, indecisos, a veces, hasta carentes de toda dignidad. Lo indigno es, entonces, no poder oponerle una transformación superadora, de tal forma que no haya túneles desiertos, sino simplemente rutas llenas de expectativas victoriosas en manos de luchadores infatigables. Me gustaría sentir la certeza en otros de lograr alterar esa queja, inconsistente, desidiosa, llevarla de la mano a la PROTESTA.

Pensamos cómo se ponen en marcha nuestras decisiones, hacia dónde se dirigen, sobre todo, “cuándo” las tomamos.

Entre estas intrigas, insiste la pregunta ¿cuál es el destino social? Para algunos, la cuestión se reduce a mera provocación, pelea, contienda, batalla desigual, sostenida, contenida en el deseo mismo de quienes la provocan. El fin de las quejas se asoma, actuemos, accionemos, luchemos para trabajarnos y trabajar.

Entre estas intrigas, insiste la pregunta ¿cuál es el destino social? Para algunos, la cuestión se reduce a mera provocación, pelea, contienda, batalla desigual, sostenida, contenida en el deseo mismo de quienes la provocan. El fin de las quejas se asoma, actuemos, accionemos, luchemos para trabajarnos y trabajar.

A BOLDO Y FUEGO

Cuando lo fui a visitar a Ramón, todo olía a boldo. Pensaba hacer una nota para la revista local del pequeño pueblo, Punta del Diablo de Uruguay. Para ese entonces, la publicación se debatía entre dejar de salir o entrar en clandestinidad. Perseguidos por el gobierno de derecha de turno, sobrevivíamos no obstante, por la tenacidad en la creencia de nuestras ideas. Primavera venturosa, próxima a elecciones. Campos y sembradíos en flor. Una hermosa fotografía en un país irreal.

Lo vi de lejos escupir un pedacito de habano que atesoraba. Lo mojaba para luego encenderlo, en un ritual repetido en cada descanso. Al acercarme, me ofreció asiento. Hacía calor, pero el aroma nos refrescaba de a poco bajo la galería. Su rostro parecía marcado a fuego, surcado, sin expresión alguna, como el de sus antecesores. Comenzó a contarme su historia, casi sin mirarme, mientras los sembradíos eran nuestros únicos testigos. Estaba orgulloso de su hijo, quien lo ayudaba con las tareas de cosecha por las mañanas, temprano y, más tarde, marchaba a la escuelita rural, a unos kilómetros de allí. Esa madrugada, mientras caminaban cada uno por su lado hacia los yuyos crecidos, Ramón escuchó un disparo. Lejano. No se asombró porque, a pesar de tratarse de un área prohibida para cazadores, ‘ellos’ hacían de las suyas avalados por los inescrupulosos del poder.

Así, Ramón terminó su trabajo, volvió a la casa, tomó una siesta. Recién después de cenar tempranito, se dio cuenta de que su Aníbal no había regresado de la escuelita. Se habría demorado en los caminos, pensó. Para cuando la luna lamentaba su partida, salió a buscarlo por los senderos, a campo traviesa. El sol le dolía en los pies casi descalzos. Ahí, emprendió el regreso. Le llamaron la atención un par de ciervos alrededor de un pastizal y se acercó lentamente. En ese lugar encontró a Aníbal. Indefenso, sostenía aún la bolsa de siembra en su cintura. Manchada de sangre. Tan solo se arrodilló a llorar antes de cargarlo hasta su cabaña, arriba, en los montes bajos.

Así, Ramón terminó su trabajo, volvió a la casa, tomó una siesta. Recién después de cenar tempranito, se dio cuenta de que su Aníbal no había regresado de la escuelita. Se habría demorado en los caminos, pensó. Para cuando la luna lamentaba su partida, salió a buscarlo por los senderos, a campo traviesa. El sol le dolía en los pies casi descalzos. Ahí, emprendió el regreso. Le llamaron la atención un par de ciervos alrededor de un pastizal y se acercó lentamente. En ese lugar encontró a Aníbal. Indefenso, sostenía aún la bolsa de siembra en su cintura. Manchada de sangre. Tan solo se arrodilló a llorar antes de cargarlo hasta su cabaña, arriba, en los montes bajos.

LA DOBLE BALA

Se lamentaba Ramón tras años de queja, dolor, silencio y desapego de su propia historia en carne viva. Sin embargo salía a trabajar cada madrugada, con el lamento al hombro. Este hombre que envejecía y se doblaba con los años parecía haber recibido una maldición.

La Maldición de Malinche le tocó la espalda, lo acechó lentamente. Perdió todo y no logró luchar contra ella. Un disparo atravesó dos corazones. Uno, mortalmente. El otro vaga triste y solo “hasta que los junte la ‘parca’”, solía decirse. Hay arrepentimiento por lo que no hizo, sospeché. Hay sufrimiento por lo que pudo haber sido y no fue. Peor, inclusive: no será.

Su queja permanente no valió nada, se esfumó como tal, se la comió el tiempo y la espera.

Lo lamento, Ramón, cuánto más significativo hubiera sido poner ese clamor en batalla, en protesta digna ante una pérdida insensata. Dicen que no hay piedad para los quejumbrosos en estas tierras. Cuando se escucha un grito por las noches estrelladas “seguro es ‘el Aníbal’, que volvió para ajusticiarse”, señalan en el pueblo.

Entonces salimos a las calles, nos apropiamos de los ríos, manifestamos un descontento, tomamos los espacios, reclamamos derechos y construimos memoria por aquellos que fueron arrancados. En cambio, quienes no pudieron con la lucha son apenas desconsuelo.

[button-orange url=»#» target=»_self»]“No estarán completas las auroras, quejas de mí lucirá la claridad, porque lo que yo tanto pretendí, demorará”[/button-orange]