Por Roberto Aguilar

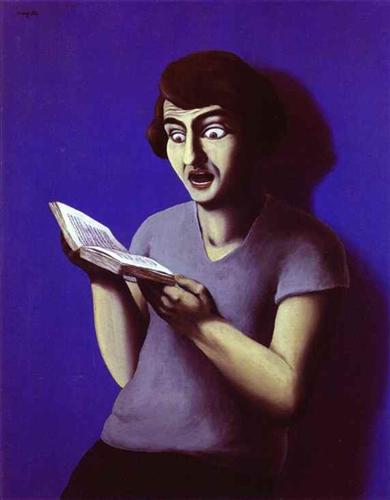

Velocidad: Sobre la lucha entre el deber y la lectura.

METIDOS EN UN HOYO, HASTA EL CUELLO Y MÁS ABAJO

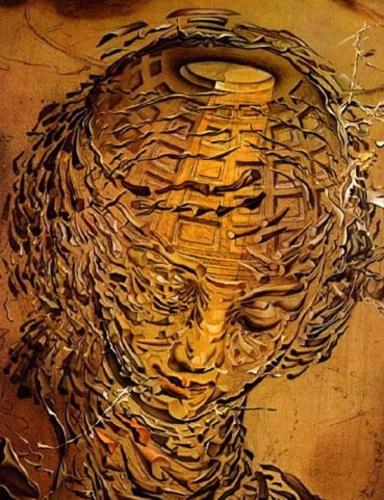

Desconozco el momento en que esto comenzó. Sólo sé que una vida es una vida y una vida mal llevada puede conducir a la muerte o a la locura. Después de todo, si hubo un origen en mí, Dios o los ángeles no estuvieron en él. Solamente un hombre de carne y hueso y, sobre todo, mucha pero mucha piel. Soy un espíritu joven en búsqueda de copiar a algún otro, a falta de identidad. Un lector empecinado con muchas novelas de un mismo autor, a quien ya me deglutí.

No importa quién fue, sólo cabe acotar las formas, nada más. Después de todo, ¿qué ven al verme?: a un trabajador en una fábrica de zapatos, a punto de salírsele un clavo de sus sienes. No pretendo nada más. Y de mi cuerpo, ¿qué se sabe? ¿Existe su final? No lo sé, sólo sé que escribo para que se sepa- de una buena vez o de todas las veces que sean necesarias- cómo la astucia y la velocidad rápida del cuerpo y la mente pueden mejorar el stress. Hasta son capaces de meternos en un hoyo o en un cuarto muy lejos de la realidad de las cosas, muy lejos del común denominador, llamado razón.

EN EL PRINCIPIO FUE LA ESTUPIDEZ

Pero, todo tiene un aparente inicio. Un inicio con la gran estupidez. Y digo aparente, porque mi memoria llega hasta mi adolescencia tardía, nada más:

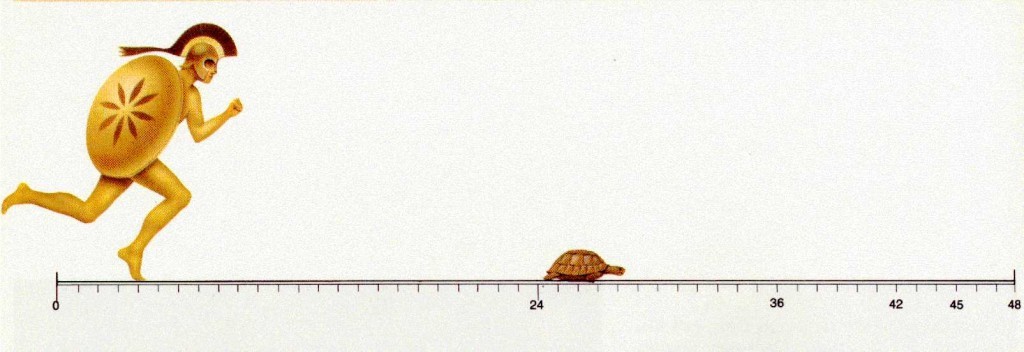

Apenas salí del colegio secundario, tuve que conseguir un trabajo de los denominados “serios”. Como cadete, ya no podía seguir. Tenía que alimentar tres bocas: la de mi vieja, de 80 años, la de mi hermana y la de una tortuga. Entonces, agarré lo primero que se me cruzó en el camino. No estaba enrolado en la competencia de los devastadores currículums con listas completas de conocimientos. Lo mío siempre había sido la lectura de libros de ficción. Así , con el tiempo, caí bien en un lugar donde no tomaban referencias ni prueba de inteligencia alguna. Sólo debía poner las dos manos al servicio de una máquina triturad

ora de cuero y toda la voluntad del mundo.

Lamentablemente, empecé mal: mis movimientos eran lentos. Mis manos andaban con parsimonia para trabajar el cuero. No podía sacar mi cabeza del segundo capítulo de ‘El virrey Cisneros’, leído en el colectivo antes de llegar a la fábrica. También para la lectura era muy lento, pero a la vez muy memorioso. Aunque la mía es de esas memorias hambrientas, con manos que amasan palabras como barro y, al final, construyen una maceta o un castillo con pocas letras. Después, se lo estampa al tipo que la carga (toda memoria necesita un portador de memoria) enfrente de los ojos, como obligándolo a contemplar un pedazo de ternera que nunca comerá. Y, por último, se lo mete a la boca y le ordena masticarlo y tragarlo.

DURAZNO SANGRANTE

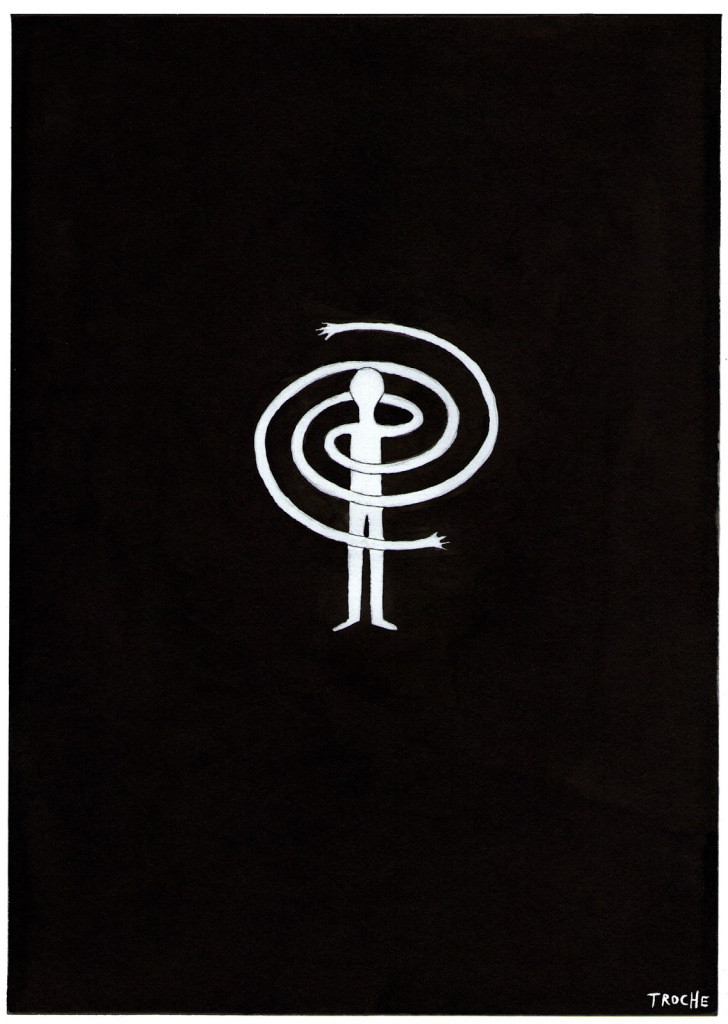

Esto era posible durante la lectura. Durante el trabajo, no. Un día me amenazaron con echarme por ser tan lerdo. Así que ordené mis horas para la alta velocidad. Cómo me anime a ella, no lo sé. Supuse: del mismo modo en que mi cabeza funcionaba lentamente, mis manos podían hacer lo contrario. Sólo se trataba de mandarles micro señales a las muñecas y que éstas aceptasen y se amoldaran un poco a la rapidez de lo más ínfimo, la velocidad de unas de las cosas más veloces de la tierra: las señales del cerebro.

Entonces, de pronto, resulté una luz para el trabajo. Producía como nadie. Me dieron tanto laburo que fui a trabajar hasta los sábados. Hacía muchas horas extras y el dinero me llovía. Pero algo iba en contra de todo: eran mis lecturas en los baños, en los descansos, en la hora del almuerzo, en cualquier rincón de tiempo y espacio que se me presentase.

Mis lecturas, como ya dije, eran muy lentas y chocaban contra la coraza de la alta velocidad que había dejado mi silueta cinco minutos atrás. Un buen día mis nervios no resistieron, temblé todo y flasheé. Mi cuerpo se abrió como un durazno y partió su carozo, pero no el del corazón, sí el de la cabeza.

Entonces: adiós, laburo,

adiós, hermana,

adiós, viejita,

chau, tortuga,

chau, recuerdos,

bienvenido ‘El Borda’,

bienvenida boa, pitón, anaconda, cascabel de la locura.

EXPRESO DE MEDIANOCHE

Antes de seguir con el Borda, quiero decir algo sobre mi tortuga. Aquella, en el patio de mi casa, me enseñó a andar por cualquier lado, inclusive dentro de un tren-boa, dentro de un viaje ligero y fatal.

Fue la clara mañana de un día miércoles del mes de febrero. Estaba en la búsqueda de laburo. Me había levantado temprano, con el primer canto del gallo. Vivía por entonces en Moreno, en un rancho cerca de la ruta, con acceso directo al centro del lugar y a la estación. Tomé el bondi. En media hora, me dejó en la parada de aquel fatídico tren, el 3772. Para mi desgracia, había perdido el tren anterior, por sólo tres minutos. Entonces, esperé al que me iba a mostrar la vida y la muerte enrollada por los fierros de la víbora metálica, cuando chocó contra la estación Once. Subí en el segundo vagón y me senté en el medio. Arrancó, cerré los ojos. Sin tiempo para un pestañeo, me sentí envuelto entre el zapateo de botas bajo mi cuerpo. Para calmar la ansiedad previa a la entrevista que me iban a hacer en un rato, saqué mi libro ‘El virrey Cisneros’, conseguido – dos días atrás- en los viejos estantes de las librerías del parque Centenario. Leí y releí la primera página. Olvidé por un momento la entrevista, mis ojos sólo se fijaban en el retrato del virrey. Siempre había querido saber acerca de esos curiosos datos: Cisneros era negro y se quería perpetuar en el poder por 1000 años. Sobre lo negro, le chingaron un poquito, aunque no demasiado. Su cutis tenía un tinte entre oliváceo y marrón oscuro. Pero su gobierno, ¿cómo hubiera durado para siempre? A no ser que su comitiva o él mismo hubiera descubierto la pastillita de la vida eterna, no veía el modo. Sin embargo, lograron lo imposible. Así que, según mi libro, se llamaron entre ellos ‘La gran tortuga española’. Luego de saltear páginas, a fin de llegar a un capítulo interesante sobre nuestra revolución de Mayo o ‘De cómo un tren le pasó por encima a una tortuga sin hacerle nada’, estaba absolutamente convencido: la fábula de Aquiles y la tortuga era falsa. El sol seguía en su rotación alrededor de la tierra y allí estaban las estrellas con sus ojos clavados en nosotros. Y, así y todo, como en un sueño, nosotros nos movíamos quietos: el sol, la tierra se movían quietos en la inmensa galaxia. Y la tortuga corría -casi quieta- a pesar de su imagen rocosa.

Como dije, cuando estaba hundido y perdido en mi libro, mientras el paisaje urbano pasaba y pasaba por las ventanillas, de golpe, sentí los gritos de la gente. Mi cuerpo se sacudió. El tren no se detuvo, siguió de largo a través de la estación Once, se subió al andén y arrasó con los puestos ambulantes de los alrededores.

LA GRAN PITÓN

Su gran boca deglutía todo a su paso. Viejos, jóvenes y niños eran tragados por la gran pitón. Yo también me sentí dentro de su boca y, poco a poco, movido hasta su esófago fui masticado con los demás. La serpiente no detuvo su marcha. Era el gran animal voraz de esta era. Se metía, dentro de su enorme cabeza de tortuga, nuestro siglo: el pasado y el futuro, en unos minutos. El tiempo había dejado de existir. Se reducía a cero y a menos que eso. Era como la carrera de la tortuga contra Aquiles. Estaba pronto su fin. ¿Su fin? Supe entonces que el semidiós nunca la alcanzaría. Y, por cada millonésima parte de su avance, ahí estábamos nosotros: triturados y asfixiados por la gran pitón. Sin embargo, la perseverancia de Aquiles y la de los sobrevivientes por llegar a su boca y escapar seguían incólumes. Los que no murieron brotaban entre la montaña de muertos, apilados por el movimiento ondulante de la pitón. Sacaban las manos y desgarraban la piel del animal. Yo, con el libro cubierto de sangre y apretado contra mi pecho, fui ayudado por los rescatistas en algún lugar del andén y puesto a salvo de la víbora. Aunque el mundo no era demasiado grande para ella, la bestia seguía con su boca abierta en busca de más presas. Entonces, pensé en su tamaño y en todo lo que podía comer si se lo proponía: por su estómago iban Cisneros, la Revolución de Mayo, todos los inmigrantes, los indios descuartizados y quemados en las campañas del desierto, generaciones y generaciones de argentinos con sus ideas locas de hacer, del viejo suelo- donde habían pisado sus antepasados aborígenes- una nueva Europa. Y allí iban- también- montones de trabajadores, incendiadas sus mentes por los dinosaurios de los ricos empresarios y burgueses de la buena vida, con todos sus esclavos alrededor: servidumbres pagadas por piadosos y necesitados del confort. Allí andaban ellos, los laburantes, perdidos hasta su trituración total, la alienación reflejada en sus ojos en busca de una ayuda, de alguien que – sin miedo y sin pudor- le diera con un machete a la cabeza de la gran pitón.

EL GRITO DE LA TORTUGA

Me subieron a una camilla. Después, a una ambulancia. Tenía quebradas las piernas; los brazos, no. Quisieron sacarme el libro de las manos. Les escupí en la cara. Me dejaron tranquilo. Abrí el libro en cualquier página. Leí para mí; después, para los que estaban allí. Nadie me escuchó. Yo, a mí, sí. Fue suficiente placer. Era uno, pero también muchos en esta absurda tragedia. Escuché el ulular de una sirena sobre mi cabeza. Pensé de nuevo en la pitón. Pero ésta era una víbora nueva, una Cascabel. Y me llevaba rumbo a un hospital, a otra boca abierta y poderosa donde se degluten vidas enteras, con los trapos sucios, las carnes podridas, los cuerpos en descomposición; y en donde flota el insoportable hedor de agonías olientes a sangre. La muerte estaba detrás de mí, delante de mí. Pensé en la loca y asesina víbora con cabeza de tortuga española, en su carrera inalcanzable. Y la comparé con la del patio de mi casa. Aquella era tan rápida de pies y sentidos, tan astuta, que se dejó atrapar y engullir por la veloz pitón. Quería ser pitón. Entonces anduvo y ahora sigue su camino con la gran serpiente. La del patio, la que acompañaba mi lectura, aquella en apariencia tan lenta, corría a mis perros cuando estaba con hambre. De tan pilla e inteligente, era capaz de robarles el alimento a los más rápidos. Me quedé con esta última. Por primera vez, me sentí como ella: lenta pero sigilosa, con cara de boba, aunque tramposa. Hábil para meterse y andar por el estómago de una serpiente, sacarle el alimento y escapar de su garganta. Yo venía a ser un Aquiles disfrazado como un galápago, pero con la aceleración y letalidad de una serpiente. Así, en el medio del camino hacia el hospital, cuando el sol de la mañana y las caras de los sufrientes se movían alrededor de mis ojos llenos de la vida en la tierra, levanté despacio el cuello de la camilla, lo alargué, abrí poco a poco la boca en el medio de mi noche- de tu noche-, ladeé la cabeza, estiré mi lengua venenosa y pegué un grito de tortuga.

EL BORDA

Vuelvo a la inmundicia de mis días. Aquellos en los que estuve atado a una camilla, después de que mi mente se hubiera eclipsado por los trastornos de velocidad, en un miserable trabajo. Ahora quiero explicar cómo es que, en casos extremos, uno puede tener la suficiente valentía o el coraje intempestivo para sobrevivir y escapar de la locura de ciertos doctores: los llamados psiquiatras. Frecuentemente, aquellos vienen acompañados de muchos soldados obedientes: los psicólogos. Digo “ciertos”, porque todavía tengo la esperanza- y es cosa comprobada- de que no todo el mundo es igual y algunos de estos médicos bogan por la mejora de sus pacientes. Son, estos últimos, atentos asistentes a las limitaciones de sus estudios sobre la mente humana, en contrapartida con aquellos señores y señoras osados, quienes se atreven a sentenciar sobre el cuerpo y la mente de un hombre abandonado por la sociedad y sus familiares. El estudio del gran comando central que nos rige, a mi modo de ver, nunca se encaró con la noción de “cuerpo integrado”. ¿Acaso el cuerpo no es otra gran mente abierta, unida con sus poros y piel a la cabeza?, ¿es la mente el gran comando central?

Vuelvo: Por entonces, para los psiquiatras y médicos de los ‘irreversibles’, yo era un conejillo de Indias. Un tipo al que la velocidad unida a su más ferviente deseo de lectura lenta lo había llevado al stress extremo llamado locura. Para ellos y para todos los familiares que habían abandonado a sus locos en el Borda, yo estaba entre los más peligrosos del hospital: me había escapado varias veces, había mordido en el cuello a muchos enfermeros y lastimado con cuchillos -fabricado con alambres de mi cama- a todo el personal vestido de blanco que se me hubiera cruzado por el camino. Hasta que un buen día grité ‘¡Quiero mi libro!’ y todo cambió. Me dieron el libro. Retomé la historia de Cisneros y me calmé. Fui una pasa de uva, para asombros de todos. Como primera medida, tomada por el director del Borda, yo leía y releía, una y otra vez por las mañanas, páginas enteras de extensos capítulos acerca de las desventuras del virrey. Después de varias semanas de mejoría, me dejaron leer por la tarde, hasta que me calmé tanto, que conversaba con los enfermeros y doctores. Finalmente, lo declararon: estaba curado. Pero, antes de la fecha de mi partida, decidieron ponerme a prueba con otros enfermos. El laboratorio de los ‘osados’ abría sus puertas: más que nada, eran enfermas mentales venidas del Moyano. Los médicos comprobaron a simple vista que yo también me animaba y conversaba con ellas. No las rechazaba, las invitaba a leer ‘El virrey Cisneros’. Un día, una enferma terminal aprendió de memoria una página y la repetía de continuo. Otro día se despertó con avidez de más lectura. Pidió mi libro, leyó la primera página y, después, unas cuantas más. Su mente mejoró de manera notable, hasta un bienestar que nadie pudo creer. Los médicos, después de verificar la recuperación de aquella paciente, les dieron a los demás enfermos la posibilidad de leer distintos libros para niños, acompañados de la música de Mozart. La experiencia de los ‘osados’ tuvo éxito.

LA MÁQUINA DE HACER PÁJAROS

Todos leían, al igual que yo, como tortugas: muy despacio. Masticaban cada palabra y la tragaban igual que el animal, tal como si hubiera sido lechuga. Andábamos con la razón fresca y mejorada hasta que, una noche, un muchacho se asomó por la ventana. La abrió del todo, se subió al alfeizar y gritó:

‘¡Soy tortuga con alas! ¡Soy tortuga con alas!’ y se tiró desde un tercer piso. Extendió los brazos en el aire, pero cayó de cabeza contra el asfalto. Murió en el acto. Después de aquel incidente, me volvieron a atar a una camilla, por si acaso, según ellos, me agarrara una recaída o cayera en algún intento de suicidio.

Las cosas siguieron de mal en peor: a los demás internados le quitaron sus libros, la música de Mozart. Por mi parte, volví a la normalidad: me cagaba, me piyaba encima y no me daban bola. Gritaba como un gato degollado y nada. Finalmente, me pichicatearon por todos lados hasta que estuve calmo y me dormí.

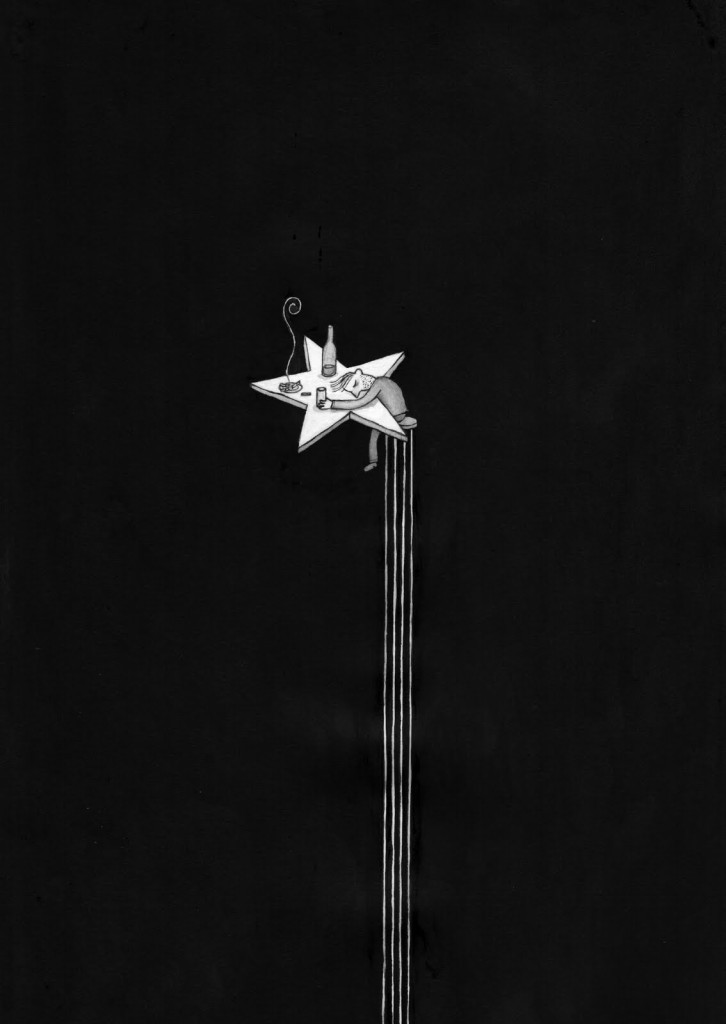

De ahí en más, las noches y los días los pasaba en estado de sueño. Mejor dicho, soñaba con serpientes. Mi mente era un crisol de serpientes. Estaba ávido por escapar del cemento, por volver al patio de mi casa, a mis lecturas. En fin, a mi nido. Después de tantas torturas y al cabo de poco tiempo, desarrollé un odio irrefrenable hacia todo bicho humano que caminara por allí. Los quería devorar.

Una noche – me habían dado apenas un par de inyecciones con calmantes, aproveché y refrené todo impulso de dormir. Astuto como las víboras de mis sueños, ante mi enfermero ingenuo, actué de bello durmiente. Él me desató, creyéndome en estado de sopor. Luego, se sentó a mi lado para cuidar que no despertara. Entonces, junté todas las víboras de mi cerebro, las llamé para un aquelarre del mal y tuve la rapidez para sacarle al enfermero su jeringa unida a una aguja, en el fondo de su bolsillo. Con todos los venenos en mi cabeza, junté la fuerza y la decisión de mi odio y le clavé la jeringa en el cuello. El tipo cayó al piso de inmediato. Ahí, me deshice de las sábanas, saqué de mi armario un pantalón corto y una remera negra de mangas largas. Me los puse. Después, subí a la ventana del cuarto piso, la abrí, armé las sábanas de mi cama en ristra y las tiré hacia la calle lateral del Borda, por donde no pasaba nadie. Bajé por la soga improvisada hacia mi libertad y le grité y le aullé a la luna, como si yo hubiese sido lobo. En memoria a la vida de aquel compañero semidiós, semi pájaro, insistí:

¡Soy víbora con alas! ¡Víbora con alas!

Mi cuerpo comenzaba a mudar de forma. Y corrí, volé, corrí, salté a través de la noche.

MEDUSA

No quiero decir dónde vivo ahora. Ya que, vos, querido lector común, viciado de razón, me delatarías. Eso me devolvería al loquero, como aquella vez. Sólo te lo digo: estoy muy cerca. Me deslizo en tus noches, cual serpiente atada a tu cama y clavo mi veneno en tu cogote. Siento decirte que mi ponzoña es tan letal como las ganas de matar a tu jefe, a tu esposo o a cualquier enemigo por allí. Entonces, basta de tus vulgaridades. Ya basta de prójimos. Más bien pido un cambio de palabras, atrévete a decir, por ejemplo: ama a tus pesadillas como a ti mismo. Y, para vos, burgués de mierda, incapaz de amar u odiar de veras a alguien, mi veneno es poco ponzoñoso. Necesito unirme a otros como yo o llamar a la medusa, a fin de exorcizarte de todo bien. No se puede ser tan educado, no se puede ser tan amable, tan dulce, tan lerdo de pensamientos y sentires. El veneno está también en el fondo de tu corazón. No te preocupes. De eso, no te vas a morir. El amor, palabra vieja y en desuso, vendrá de nuevo a tu alma con gusto a nada y será una manzana picada por la serpiente. ¡Oh, gran hechicera! ¡Divina amante de la vida! Su veneno te pudrirá de a poco y te sentirás volver de la muerte. Si no, puede que palmés de un resfrío, de la envidia de los felices sin nada, del solcito que entró por tu ventana. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Cómo enorgullecerte de tu cariño y empatía con tus semejantes, si no conocés la rabia de los desahuciados y oprimidos? ¡Entonces, confraternizarás con tu semejante, con una mierda igual a vos! No conmigo. ¡Hipócrita! ¡Mal oliente de espíritu y cerebro! ¡Déjate envenenar!

Por eso, al lado de medusa, voy a gritar: ¡Más veneno, más astucia!, ¡más velocidad de inoculación de ponzoña sobre tu pecho esquivo! ¡Más vida, más odio, más amor! ¡Sean soledades eternas, por la lectura visceral!: ¡Bienvenidos!, ¡Bienvenida aceleración de las razas y las palabras!: ¡Más mezclas, más mezclas! ¡Más lunfardos! ¡Más intromisión de otras lenguas con la mía! ¡Abajo el poder de todos los Cisneros! ¡Abajo, pájaros anillados sin alas! ¡Lerdos de la historia! Yo ordeno: decapítenlos para siempre. En lugar de sus cabezas, medusa se arrastrará y se encargará del resto: de ir contra el silencio cómplice de los inquisidores y torturadores de toda fantasía e imaginación, de toda posibilidad de cambio en los sexos; ella arrasará los disfraces quemados de los puritanos, con las tertulias políticas plagadas de adornados discursos hacia estúpidos, ricos y burgueses. Ella suprimirá todas las promesas vacías para el pobre trabajador, se hará cargo del amor, de los mil amores y pasiones truncados en la corta vida de las culebras. Y, cuando estés solo con un libro extraordinario y semejante a la hermosura de Medusa, él hará de su rebosada cabeza- con víboras saltantes y veloces- el gran ojo de una tortuga cíclope que te mirará. ¡Déjate hipnotizar! No para siempre. Sí, para la corta vida que ama la larga muerte de cualquier estrella. Sobre todo, la tuya, tu estrella.

RETIRO CORPORAL

Sólo por este momento circular y paralizante, sin horas, minutos, segundos o cualquier otra clasificación del tiempo, me retraigo. Sin velocidad o, más bien, con aquella rápida aceleración de mi cuerpo, que tu vista de lector distraído no puede ver. Es decir, me enrollo, una vez más, en mi pequeño nido serpiental de lecturas devoradoras. Voy por más carne de la letra lenta, muy lenta. Y te digo adiós.