El Desaliento: Sobre una identidad afrobrasileña.

Por Germán Cavallero

SALVADOR DE BAHÍA

Enfaldada de piedras que llegan al mar. Ni las campanas ni los cañones domesticaron su alegría: vencedora, sobre muelles y rosetones, no perdió el aliento. Y, al desatar los hilos de un viejo imperio, tejió su propio collar.

«Si el corazón para, la vida muere”, dice, enojado, el director de la scola a los tamboreros graves en una calle de Pelourinho. Es que lo colonial huele a cementerio y el sudor de los tambores ablanda el empedrado.

Las solemnes puertas y los postigones rechinan con el pulso de los territorios libres: decenas de cristos se agazapan detrás de muros sanctos. Tantas vírgenes rompen cadenas y salen a curar sus llagas, a soltar cicatrices. A encumbrarse en torbellinos azabaches.

A pesar de los nuevos imperios de desaliento sobre las pasiones. A pesar de los azotes que reinventan los poderes fácticos para cosechar pobreza como moneda de cambio. “A pesar de vocé”, como diría el gran Chico, “mañana será otro día”, porque, ¿“cómo le va(n) a prohibir a ese gallo insistir en cantar”?

Aquí, en Salvador, el canto insuflado por orishás huele a resistente alegría. Así como cada día, la aurora se despereza en el deseo trinado de las aves. Como cada noche, trepa una sombra ancestral sobre los hombros del rito para ablandar faldas de siglos que tocan el mar.

Ocurre en Salvador de Bahía. Y también en primavera.

BAUTISMOS

Temprano llega la noche -poco más de las 6 p.m- en el Morro de Sao Paulo, isla de Tinharé. Dos horas después, estridula toda clase de insectos. Algunos frotan sus alas, otros las antenas y los hay también quienes cantan con membranas del vientre.

Salir a grabar la noche puede ser una aventura maravillosa: todo el universo se aprieta en el saco de lo sonoro. Pisar y hacer ruido es inadmisible. Dejar de grabar e, inmediatamente después, que suene un merodeo de… renacuajo, imperdonable. Se ponen en diálogo la osadía del azar y la precisión oportuna del dedo que presiona rec en sintonía con el oído abierto hasta el infinito. Todo lo demás no existe.

Oscilan los protagonismos: el elenco va desde un monólogo de langosta a un remolino de brisa entre las copas. Cada sonido es una mano orfebre que modela imágenes con líneas en fuga. Un golpe de mandíbula de hormiga sobre cualquier hoja se suma al chirrido de un murciélago. Y la rama desgarrada por el gusano que la ahueca adentro contracanta con una ola hecha añicos sobre la roca menos visible del acantilado.

DE PERSEGUIDOR A CONVERSO (con-versículos)

No pude saber por qué le pusieron al Morro, “Sao Paulo”. Nombre de apóstol perseguidor y perseguido. Antes de ser apóstol y mucho antes de ser santo, perseguía a los cristianos hasta que, un buen día, el mismísimo Espíritu del Señor se cruzó en su camino: “Pablo, ¿por qué me persigues?” Y desde entonces se convirtió en un evangelizador, es decir, quien transmite al mundo profano los evangelios, la “buena noticia”. Sí, la buena nueva, lo que sería para los nativos de este hermoso Morro y a la sazón de la conquista: vinimos por tus recursos a cambio de que dejes tus vanas creencias del día a día y te entregues a las bonanzas de la eternidad.

No pude saber por qué le pusieron al Morro, “Sao Paulo”. Nombre de apóstol perseguidor y perseguido. Antes de ser apóstol y mucho antes de ser santo, perseguía a los cristianos hasta que, un buen día, el mismísimo Espíritu del Señor se cruzó en su camino: “Pablo, ¿por qué me persigues?” Y desde entonces se convirtió en un evangelizador, es decir, quien transmite al mundo profano los evangelios, la “buena noticia”. Sí, la buena nueva, lo que sería para los nativos de este hermoso Morro y a la sazón de la conquista: vinimos por tus recursos a cambio de que dejes tus vanas creencias del día a día y te entregues a las bonanzas de la eternidad.

Desconozco cómo llamarían al Morro los nativos. Ocurre en todos los territorios tomados a la fuerza. Me permito ilustrar esta verdad con un abrupto descenso de la temperatura: en el país del sur del continente, un lago luce variados tonos. Bautizado “Remulafken” por sus habitantes antiguos, significa «lago arco iris». Sin embargo, con el tiempo cambió a Lago Mascardi por un decreto en honor al padre jesuita, muerto por aquellos nativos. Sí, dejó de llamarse «lago arco iris». Pero volvamos al Morro. El único retorno posible luego de semejante helada climatológica es el fuego del martirio. La mecha carnicera no fue encendida por ningún justiciero nativo, sino por el mismo Nerón sobre la contradictoria vida del apóstol Pablo. Bien, por el camino de crueles coincidencias – aunque la primera muerte sabe a reparación, ya lo dijimos- estamos de nuevo en el Morro. Hagamos un esfuerzo por imaginarle otro nombre. Uno a la medida de la naturaleza y la libertad, que el Morro nunca persiguió a nadie, ni mucho menos al “hijo de Dios”, ni luego a los nativos para convencerlos acerca del error de perseguir a semejante divinidad. Saltemos, entonces, de la isla al continente, ahora que el sol despega sus huesos del horizonte a unos diez dedos de distancia. Ahora, y antes de que cruce un carro por una calle de Pelourinho, sí, saltemos de la isla a la Rua Alfredo De Britto.

EL CARRO A VELA

No es algo que ocurra siempre. Que la calle esté cerrada por una muralla de tambores y un auto quiera pasar, sí. Pero que luego suceda el milagro… Pasó al mediodía. Al auto no lo conducía el profeta Moisés, sin embargo, los tambores se separaron. Disminuyeron la intensidad y se abrieron como aguas profanas en una emboscada divina. El auto pasó. Las aguas de salados repiques se cerraron detrás y la intensidad volvió a su momento inicial. Y más: el director infundió bravura a la scola y, tan pronto como sonaron 9 chasquidos en fila, una espuma turquesa dio vida a decenas de peces saltimbanquis en el asiento trasero del vehículo – no sabemos si los oídos del conductor, al ser tocados por los peces, se convirtieron en caracolas-. La cola del auto se cubrió de escamas. Y, por las ventanillas, borboteó densa crema oceánica. Algunos dicen que es la gracia de una diosa en busca de fieles. Otros, el agua que conjuran los tambores cuando atraviesan su corazón. Lo cierto es que cruzar una tempestad de repiques por el centro mismo de su andamiaje puede generar un prodigio. Y éste fue en la Rua Alfredo De Britto. Minutos antes del mediodía.

ACARAJÉ O BOLAS DE FUEGO

Quiero saber sobre candomblé, pero es inaccesible en tan sólo 48 horas de estadía en Pelourinho, de las cuales dormí 16, alrededor de 4 comí, y otras tantas contemplé fachadas y campanarios, sin contar los largos minutos que parecieron semanas, cuando encerré pensamientos en calabozos de preguntas y los solté con el engaño de la respuesta fácil, carcelera dócil y corrompible del entendimiento.

Pero lo imprescindible se filtra. Y, si no llegás a su centro, sus dedos se estiran hasta tocarte en su periferia:

Una mujer bahiana me ofrece un acarajé. Su santo, resumido en esa «bola de fuego», es Shangó. Al primer mordisco, crujen corazas de camarones y decenas de centellas rebotan dentro del paladar. La pimienta es otro de los ingredientes «secretos».

Los atuendos de la mujer bahiana la sujetan a su santo. Dialoga con él a través de sus pañuelos y volados. Su sonrisa es el sello de la ofrenda.

Pero continuemos con esos meteoritos culinarios: luego de ingresar al tubo digestivo, pasan a los torrentes de la sangre y encienden en la mente una llama nueva. Que no apagará ni el agua de coco ni una cerveza «gelada». La sangre ha conocido una temperatura diferente. Y esa revelación se traducirá en maná: un desierto de la razón sucumbirá ante el porfiado alimento. Es momento de gracia. Promesa cumplida. El santo se multiplica en nuevos cuerpos: ¡acarajé!

IGLESIAS

Oigo gritos y lamentos. De golpe y porrazo, estamos en el siglo XVI: terminada de construir la ciudad fortificada, los portugueses levantan una estructura de piedra en una plaza para azotar a los esclavos irreverentes. Esa picota, llamada pelourinho, no sólo es un espacio de tortura para los africanos transgresores de la normativa vigente. Los jesuitas también la padecen, aunque de manera diferente: tanto griterío de las víctimas de los azotes no los deja concentrar en sus oraciones matinales.

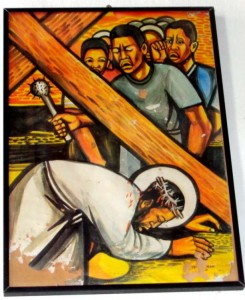

Pero más irreverentes habrán sido las 365 iglesias desperdigadas en Bahía sobre la vida de los esclavos. Por fortuna, estamos de nuevo en pleno siglo XXI -y en otro Pelourinho-. La mayoría de sus puertas permanecen cerradas, alguna que otra oficia una misa – el vía crucis es representado por imágenes de un cristo negro- y, adentro, o suena una banda de jazz de afrodescendientes o se cuela la embestida alegre de los tambores, legítimos sacerdotes en el altar de las calles.

Es gratificante ver que la asonada de la piel, entendida como conjunto de pasiones y tradiciones ancestrales, terminó por arrinconar, en una fría postal, a todas las fachadas de las iglesias. Aunque la vertical tortura que disimularon esos muros en otra época, no termine nunca de arder en la memoria, la vida se multiplica fuera de sus cerrojos. A ritmo de zamba reggae y a fuerza de colores vivos, denuncia la monocromía de una verdad, si no desahuciada, por demás sacudida y resignificada.

CAIRÚ

En algunas casas del siglo XVIII que aún siguen de pie, puede constatarse la desigualdad social a través de sus tejados: los de una sola hilera de tejas pertenecen a las clases más pobres; dos hileras, clase media; tres hileras, clase alta.

La segunda construcción de desigualdad se revela a lo alto: un monasterio que, al menos un instante, deja las alcurnias de lado si, como ahora mismo, ingresa por la nave central de su iglesia un cortejo fúnebre. Todas las almas son pecadoras, algunas más que otras. Sin mancha concebida, por ahora: sólo la de la excelentísima virgen -sentencia el monasterio-.

La segunda construcción de desigualdad se revela a lo alto: un monasterio que, al menos un instante, deja las alcurnias de lado si, como ahora mismo, ingresa por la nave central de su iglesia un cortejo fúnebre. Todas las almas son pecadoras, algunas más que otras. Sin mancha concebida, por ahora: sólo la de la excelentísima virgen -sentencia el monasterio-.

Y que en paz descanse quien no tuve el gusto de conocer y que ya está adentro del sacro recinto, mientras nosotros no nos persignamos, pero sí enmudecemos y elevamos una honda respiración a la majestuosidad de los vientos.

Nada tiene que hacer aquí Manrique con sus coplas. Si bien este archipiélago está rasgado por ríos de diferentes tamaños y jerarquías y todos desembocan en un mismo mar, el agua no puede ser muerte más que de siris y cangrejos, servidos en restaurantes flotantes. Y, si vamos por la metáfora, las toneladas de agua salada son exclusivas fortalezas de un reino bien vivo: el hogar de Iemajá, la multiplicadora de peces.

OLODUM

Nos acercamos al final del viaje. Pero en realidad ya nos fuimos. Y estar aquí, sumidos en evocaciones risueñas, poco tiene que ver con haber estado allí, en medio de rondas y círculos que ya son espirales y, más tarde, anillos, expandidos por una piedra de recuerdos. El agua del tiempo se ciñe a un alga, a un zapato, y por fortuna, ¡a una correa de tambor! Entonces volvemos a la ronda, antes de que sea demasiado tarde y nos detenemos una vez más alrededor de la cruzada de tambores.

Porque el bloco de Olodum nació para dar participación en los carnavales, a los sectores más postergados y denunciar la discriminación racial que sufre la afrodescendencia en todo el mundo. El bloco de Olodum destaca como insistente bastión de resistencia. En Pelourinho, desde temprano, hasta despuntar la noche, su movimiento oscilatorio desafía la gravedad de las calles empinadas: una importante cantidad de personas poseídas de percusión puede subir de espaldas o hacer meneos coordinados, mientras suelta artillería de golpes sobre los instrumentos. La diversidad de voces va de atrás hacia delante en un camino de graves a agudos: en la popa, suenan los toques pesados y, a medida que se afinan hacia la proa, los toques se suceden en figuras rítmicas más cortas e incisivas.

Desde lejos -y luego de alguna caipirinha-, ese bloque de ejecutantes puede asemejarse a un cangrejo en su doble faceta guerrera: la pesada y tensa lentitud ante una amenaza suena en los tambores graves. Y, la diatriba de pinzazos sin titubeos y con aguerrida coordinación en todos sus brazos, en los tambores agudos. Olodum. Cuerpo de cuerpos donde se atrincheran dioses. Refugio del instinto divino. Vehículo de resistencia.

QUILOMBOLA

De emporio comercial, puerto de riquezas y cuna de nobles, Pelourinho cambió- por esos avatares inescrupulosos de la economía- a un antro de marginalidad hasta, finalmente, recuperar cierta autoestima luego de ser reconocido por la Unesco, patrimonio cultural de la humanidad. Pero, después de tanta manipulación y castigo, ¿cómo no sucumbió en un pozo de desaliento?

“La memoria de África, de la esclavitud y del tráfico de africanos (…) fue puesta en acción por diversos grupos de Brasil para fundamentar una identidad también afrobrasileña, llamada a veces quilombola, y para la lucha por la tierra y por el derecho al ejercicio de la diversidad cultural” *.

Otro ícono de la “resistencia a la opresión histórica sufrida” ** es el samba de roda de Bahía, “expresión que se transforma en bandera de lucha por la afirmación de una identidad afrobrasileña”**.

Ni las picotas, ni el capitalismo que derrama desalientos, pueden “prohibir el canto insistente del gallo”. Chico Buarque le cantó a la última dictadura, pero también a los verdugos de todos los tiempos. Canto que seguirá, como el faro de Bahía, en pócimas de luz sobre las naves de la cultura.

Porque triunfa, la piel, sin patrón ni género. Orgullosa de negritud, sus piernas y torsos convierten en cobre el aire.

Porque es fibra de cuerpos en rebeldía, cadencia de la carne: en cualquier tiempo se germina a sí misma. Desde todos sus orificios. En inquieta y excelsa perdición. Sometida a un mandato de libertad, de manos abiertas en gratitud, como extensión de frutos, parches y raíces: banquete llevado en andas y salvado por los pueblos en su inclaudicable identidad de resistencia colectiva.

Salvador de Bahía, septiembre de 2016

Notas:

* Marta Abreu (con Hebe Mattos), Huellas y legados de la esclavitud en las Américas, Memorias de la esclavitud en Brasil, pág. 67, EDUNTREF, Argentina, 2012.

** Ibídem, pág 71.

Muy estética Germán, preciosa.

Gracias Magdalena!