Reflexiones acerca de la miseria: La vida en la oficina

Por Viviana García Arribas

ALGO EN COMÚN

Pueblo chico, infierno grande. A veces, los lugares comunes sirven para ilustrar, de la manera más clara, una idea.

Y si de lugares se trata y, además, comunes, esos espacios donde se desarrolla una comunidad, -una Communitas, al decir de Antonio Esposito- podemos hablar de ese sitio que atrapa y somete a sus miembros a una convivencia obligada: la oficina. A este ámbito se pertenece en pos de un objetivo: el cumplimiento de un negocio o servicio será el interés del empleador, mientras el empleado perseguirá la obtención de un salario. Para Esposito, “común” (commun, comune, common, kommun) es lo que no es propio, que empieza allí donde lo propio termina (…). Es lo que concierne a más de uno, a muchos o a todos, y que por lo tanto es “público” en contraposición a “privado” o “general” (pero también “colectivo”) en contraste con “particular”.”(1). De ese modo, nada hay menos propio que aquello que es “común”. En el entorno del trabajo lo común coincide con las metas del empleador, mientras para el empleado pesa más la necesidad de una remuneración. Por ese motivo el espacio se le vuelve anónimo, un lugar de no pertenencia.

El microcosmos definido por el medio laboral reúne varios tipos de relación que replican la vida fuera de ese medio: el sometedor y quien se ve sojuzgado, el envidioso y el objeto de su resentimiento, la linda y su corte de seguidores. Desde ahí al infinito, cada día se movilizan los mecanismos de las relaciones en todos sus aspectos miserables y en una medida menor -mucho menor- las actitudes nobles. Quien trabaja en una oficina desde hace varios años sabe que, a diario, debe cuidar sus espaldas de todas las pequeñas miserias que sus compañeros y superiores -esos integrantes de la gran familia empresarial- le prodigan a lo largo de la jornada.

El microcosmos definido por el medio laboral reúne varios tipos de relación que replican la vida fuera de ese medio: el sometedor y quien se ve sojuzgado, el envidioso y el objeto de su resentimiento, la linda y su corte de seguidores. Desde ahí al infinito, cada día se movilizan los mecanismos de las relaciones en todos sus aspectos miserables y en una medida menor -mucho menor- las actitudes nobles. Quien trabaja en una oficina desde hace varios años sabe que, a diario, debe cuidar sus espaldas de todas las pequeñas miserias que sus compañeros y superiores -esos integrantes de la gran familia empresarial- le prodigan a lo largo de la jornada.

Ese estado de naturaleza salvaje que constituye la vida de oficina coloca a cada trabajador en un ámbito en el que se encuentra a merced de los otros, donde cada persona es potencialmente peligrosa para el resto. La competencia -casi siempre desleal- activa los mecanismos más miserables. Entre otras cosas, los trabajadores deben depositar su confianza en una estructura jerárquica que los obligará a ajustarse a determinadas reglas para sobrevivir. Esto, además, propicia la generación de actitudes tendientes a ganarse el favor del jefe, aún en forma inconsciente.

AL FINAL, TODO EL TRABAJO LO HAGO YO

Una de las charlas típicas de la oficina ronda alrededor de lo poco que trabaja Fulano:

“¡Es una vergüenza! ¿Vos lo viste ayer? Se pasó el día con los panfletitos de la convocatoria a la asamblea y el arqueo de caja tuve que hacerlo yo. Encima, se me complicó porque es un mezquino con los datos y tuve que empezar todo de cero, no me dejó nada de lo que había preparado. No me banco que reparta papelitos mientras yo me rompo el lomo todo el día para hacer el trabajo de los dos. ¡Y todo para que llegue fin de mes y cobremos lo mismo! Ya hablé varias veces con el supervisor, pero ese es otro inútil, no lo quiere tocar a Fulano porque es el delegado. ¿De qué inmunidad gremial me hablan? ¡Que se siente a laburar, viejo!” dice Mengano, desparramado en una silla, sin un papel sobre el escritorio, mientras se toma el segundo café de la mañana, luego de haber discutido sobre el partido del domingo, el precio del dólar o la última jugada de la quiniela, donde, en Uruguay, salió el número al que le habían jugado -a la cabeza y a los premios- en todas partes menos, claro, en el bendito país oriental.

Esta y otras charlas de oficina ponen de manifiesto cuánto cada uno tiene el ojo puesto en el trabajo de los demás, antes de mirar un poco el propio ombligo. Esta actitud es también fomentada por las jefaturas que -cuando llega la hora de justificar la falta de un aumento o una calificación baja- recurren a la comparación más misérrima del interlocutor de turno con cualquiera de sus compañeros. Quienes no son necesariamente mejores, por supuesto, pero los jefes siembran y abonan la competencia -esa palabra tan actual-, receta infalible para que el staff de la empresa sea, cada día, un poco más eficiente.

RODEADO DE INÚTILES

Si de jefes hablamos, uno de sus recursos favoritos es generar un sentimiento de culpa en el empleado:

“El jefe: -¿Lo tiraste? ¿Cómo que lo tiraste?

El empleado: -Vos me dijiste… habíamos quedado…

El jefe: (Cortante) -Yo no te dije que no tuvieras criterio como para deshacerte de esa documentación que ahora nos piden.”

En fin, pequeñas delicias de la vida de oficina. Quien se encuentra en una situación de mando siempre puede canalizar sus culpas en los subordinados, a quienes no les queda otro remedio que mirar alrededor -a sus iguales- y descargar su bronca ya que “el jefe siempre se la toma conmigo, por qué no se fija en el resto… Son todos unos vagos”. Es verdad que, en una estructura jerárquica, como son la mayoría de las empresas o los entes de la administración pública, el jefe tiene, a su vez, un superior por sobre su cabeza y ese a otro y así sucesivamente. Pero el último eslabón siempre es el empleado, ese que no tiene a nadie a quien maltratar.

ROMANCE EN LA OFICINA

Pocas situaciones generan tantos comentarios como un posible amorío entre los miembros del staff. Cada día se producen cuchicheos, risitas, gestos de desagrado, miradas cómplices e infinitas alusiones a la suerte de él o a la falta de escrúpulos de ella. Sí, en general, para los colegas, él es piola y ella atorranta. No faltará quien diga que él no deja títere con cabeza o que ella podría vestirse un poco más discretamente. Todos se creen con derecho a opinar porque, después de todo, “acá nos pasamos más de ocho horas al día, más tiempo que con la familia, fijate”.

Por todas partes surgen grupos que se constituyen en garantía de la moral y del bien público. Nadie entiende tanta desfachatez y desvergüenza. ¡Pobre quien se enamore de su compañera o compañero de trabajo! No hay mejor forma de caer en la hoguera de los comentarios.

Por todas partes surgen grupos que se constituyen en garantía de la moral y del bien público. Nadie entiende tanta desfachatez y desvergüenza. ¡Pobre quien se enamore de su compañera o compañero de trabajo! No hay mejor forma de caer en la hoguera de los comentarios.

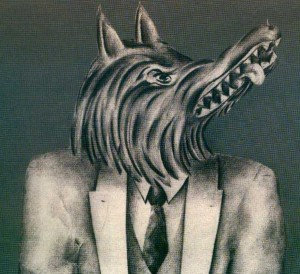

¿LOBO DEL HOMBRE?

Sin embargo, esta organización del trabajo no hace más que reproducir la de la sociedad. Imposible no recordar a Hobbes, para quien “los hombres, por natural pasión, se inclinan a la ofensiva recíproca” (2), desconfían de sus iguales y quieren conseguir lo mejor para sí mismos. Para el filósofo esa tendencia genera la desconfianza y la necesidad de buscar un soberano que ponga orden. Sin embargo, nada parece indicar que deba ser así por naturaleza. Spinoza, por ejemplo, sostiene que cada uno es lo más perfecto que puede, según lo que lo afecta, y esas afecciones siempre son una cuestión cultural. No obstante, esta organización jerárquica se puede encontrar en todos los ámbitos de la vida: desde la familia hasta el partido de fútbol, desde el consorcio hasta la sociedad de fomento, ámbitos donde se pone en juego un equilibrio de poderes entre los miembros que, en última instancia, es resuelto por la autoridad de turno. Al menos, así ha sido históricamente en la sociedad occidental. En el trabajo, ese juego sutil de fuerzas se hace más evidente y un poco más burdo: no hay lazos afectivos que limen las diferencias, como en la familia o los grupos de amigos y el sentido de pertenencia, -“ponerse la camiseta” de la empresa- es algo bastante poco habitual. De esta forma, la autoridad del jefe, que siempre será cuestionada -aunque insoslayable-, dará lugar y aun incentivará, los celos, la envidia y la necesidad de destacarse.

Caldera del diablo, antesala del infierno, nido de víboras, la oficina, ese lugar al que todos acuden, cada día, y al que casi ninguno desearía pertenecer.

(1) Communitas, Roberto Esposito

(2) Elementos de derecho natural y político, Thomas Hobbes