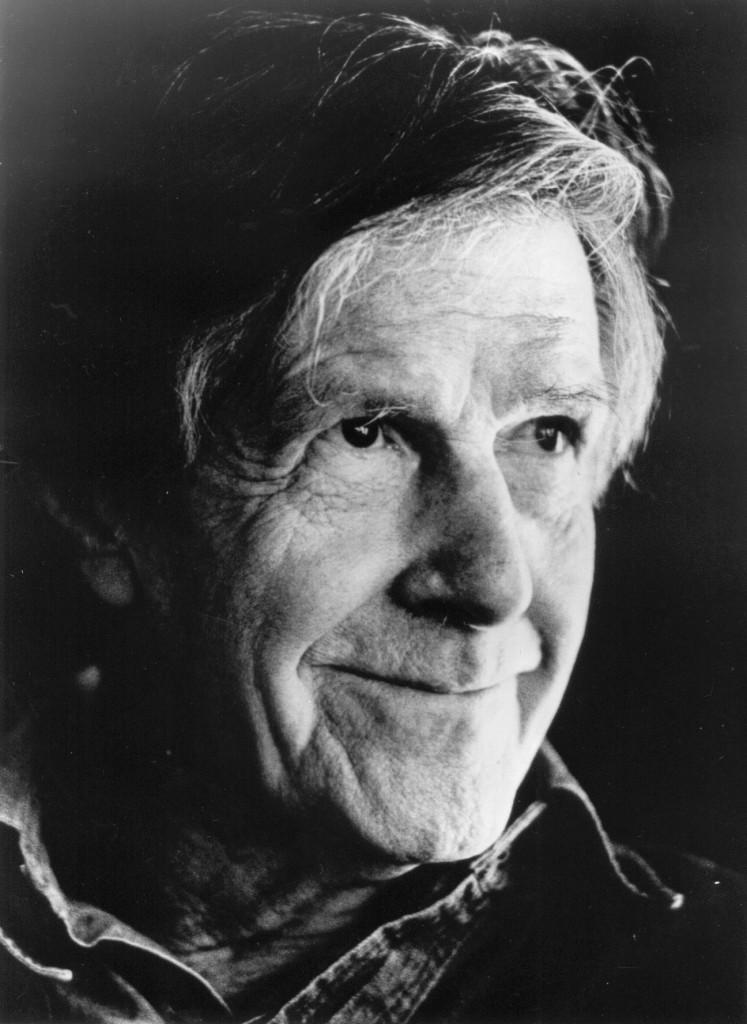

Por Nestor Grossi, alias, “El Moncho”

Los anormales: sobre la extrañeza de días que parecen finales.

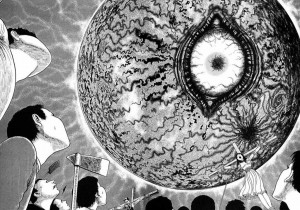

LA MAREA VA A ESTALLAR.

No existen las muertes buenas. El Centenario agonizó, se retorció durante siete largos años, mientras todos evacuaban y las sirenas comenzaban a sonar lentamente, hasta transformarse en un puente hacia otro siglo; en ese último blues, cuando la multitud saltaba a los botes y ya no quedaba nada.

Los primeros en saltar fueron los arrepentidos y las embarazadas. Siguieron los traidores y los garcas; solo los locos, los enfermitos y los raros se quedaron a recibir el nuevo siglo, mientras la magia del viejo mundo se secaba y las aguas subían.

Los primeros en saltar fueron los arrepentidos y las embarazadas. Siguieron los traidores y los garcas; solo los locos, los enfermitos y los raros se quedaron a recibir el nuevo siglo, mientras la magia del viejo mundo se secaba y las aguas subían.

Dos años tardaron en evacuarse los anormales…los locos, no, ellos no lo harían jamás.

Yo me quedé hasta el final, traté de aprender los conjuros, el verdadero nombre de Luna Blanca; traté de invocar al viento que recorría las calles del mundo, pero no. Nunca había tiempo, no lo hay.

Metí cuanto pude en el morral, dejé todo mi porro a los locos…

Muerto el amor, hundido el continente, abandoné el Centenario sin saber que ese sería mi propio Vietnam, nuestras eternas Malvinas.

YA NADIE VA A ESCUCHAR TU REMERA.

No sé si no se buscaron o el error estuvo en llegar separados. Sólo sé que, a pesar de mantener los rituales, los viejos sortilegios no funcionaban. Así, de a poco, todos los pasajes comenzaban a cerrarse y entonces había que crear portales para poder robarle otra noche al Centenario; o, al menos, intentarlo.

Cultivados en el individualismo, nunca tuvimos un plan: fin de la charla. Del resto se encargaron los templos y los centros de rehabilitación, la culpa, el temor a la soledad y a la muerte. Y entonces llegaron ellas, dispuestas a escuchar, a envolvernos entre sus brazos llenos de amor y de proyectos. Estaban listas a restablecer el orden, a respetar nuestros rituales hasta que el despertador natural se clavase para siempre en las doce y uno se convirtiera en eternas cenicienta.

Es todo lo que necesita después de tanta muerte, ¿no?

Pero de las guerras no se vuelve, mucho menos, después de haber visto cómo todo un continente se hundía tragándose las esquinas, desmantelando adoquín por adoquín, hasta que las ciudades se hicieron una. De a poco, se perdieron las palabras y la forma de andar. Ya no buscábamos la membresía del club entre las miradas. Nadie buscaba nada porque no había qué encontrar. Las bandas sobrevivientes se habían perdido o llenaban estadios. No quedaba un solo pub, nada, no había un puto rincón donde los sortilegios volviesen a funcionar, aunque fuera por un rato. Uno salía a la calle solo para cruzarse con contenedores llenos de cajas y cassettes, de vh-eses y viejas Commodores 64, mujercitas que habían bajado el tiro de sus pantalones y pelotudos que llevaban colgando, a modo de verga, sus primeros celulares del cinturón.

Un buen día, la leyenda urbana se hizo verdad: los Redondos se separaron en medio de una Argentina que olía a mierda y a gomas quemadas.

En el 2004, el cadáver del rock dejó de moverse. La Renga en el ojo del Huracán fue el último concierto de rock and roll en la Argentina. Después, pagamos el precio de nuestros errores. Y entonces Cromañón se robó todas las noches.

El estadio Obras le había cerrado las puertas al rock.

El gobierno se adueñó de Cemento.

Una noche, los últimos anormales volvieron a urdir el sortilegio: un falso ritual y la última de todas las traiciones. Entonces, invocaron las esquinas, recitaron el mantra bajo una luna falsa. Y, de un tajo, le cortaron el cuello a todos sus nahuales.

Yo ya no soportaba a nadie, la gente cada día me daba más asco y no me molestaba en disimularlo para nada. Dejé de tocar la guitarra en banda, ¿para qué?; sobre todo, ¿para quiénes? Además, cada día pasaba más horas con la escritura que con la Strato entre las manos. Mi relación con la música se convirtió, a penas, en una manera de sobrevivir. Lo mío era tirar claves, así que fui asistente de algunas bandas y de algunos disc- jockey barriales. Todo sumaba. Todo, menos seguir rodeado de hipócritas.

Nunca más volví a formar una banda. Toqué con unos amigos de invitado, grabé un demo casero y no más. Mis sueños de grabar un disco y tener una banda reconocida habían quedado en el viejo continente.

¿Y qué mierda iba a hacer con todas esas canciones escritas? Eran historias, igual que las historietas que había dibujado hasta que me compré la primera guitarra.

Y, entonces, empecé a tratar de escribir de verdad, con toda esa idiota parafernalia de los principiantes, esa mierdita de andar con la libreta en el bolsillo trasero del jean y de hacer poesía de cada pavada. Eso de sentirse más allá de la maquinaria, de creer que la palabra era una arma, como dignos caballeros de la palabra escarlata, que se pasearan por los patios de Puán con el premio Clarín entre los ojos y trataran de jugar a la rayuela con el Ángel Gris.

Y, entonces, empecé a tratar de escribir de verdad, con toda esa idiota parafernalia de los principiantes, esa mierdita de andar con la libreta en el bolsillo trasero del jean y de hacer poesía de cada pavada. Eso de sentirse más allá de la maquinaria, de creer que la palabra era una arma, como dignos caballeros de la palabra escarlata, que se pasearan por los patios de Puán con el premio Clarín entre los ojos y trataran de jugar a la rayuela con el Ángel Gris.

Aunque en ese panal estaban las mejores culeadoras, conmigo la teoría Dolina no funcionaba: tenía control sobre mi verga y total conciencia de que bastaba solo un estornudo in door para terminar encadenado de por vida en un mundo de fábricas y hojas en blanco.

Lo bueno de jugar a escribir era que no necesitaba a nadie. Y yo ya no soportaba a nadie. Simplemente, caí en que había llegado el momento de estar solo, que ya no podía caretearla más. No era una persona apta para el consumo humano, nunca iba a encajar en ese mundo de imbéciles que se creían artistas sin entender siquiera que la literatura era otra mierda de institución; que escribir es otra cosa, una artesanía, algo tan barato y vulgar como un collar de macramé.

Voy a publicar una novela, me juré.

Y, entonces, cayó el látigo.

SOLO.

No hay otra forma de volver, ni de buscar. Uno no puede arrastrar a nadie. Bajar a la ciudad se baja solo, no puede haber testigos al invocar los portales que se abren en los pasajes. Nadie puede escuchar el nombre del Centenario en el lenguaje de la creación.

No hay otra forma de volver, ni de buscar. Uno no puede arrastrar a nadie. Bajar a la ciudad se baja solo, no puede haber testigos al invocar los portales que se abren en los pasajes. Nadie puede escuchar el nombre del Centenario en el lenguaje de la creación.

Hay que pagar el precio, antes. Intercambio equivalente, una noche por un viaje hacia el fin de los recuerdos, hacia la hoguera de todos los símbolos y estandartes; hasta cortar los lazos y volverse uno con todo. Sin Dios, sin Patria y sin hogar. Es el precio por cruzar, por haber dejado que el amor se independice del cuerpo para convertirse en el fuego sagrado; uno que encienda todos los faroles de una ciudad muerta; ésa, que me deja llegar hasta los pasajes y arrodillarme solo ante el portal.

Entonces trazo el círculo en un suelo de adoquines, invoco a Lilith y a su luna blanca. Dejo caer mi sangre cuando la jauría aúlla y el viento huele a un sahumerio barato que llega desde otro universo, desde otro continente. Desde el parque.

Y, al llamar a todos y a cada uno de los muertos, suena un coro de guitarras distorsionadas, mientras los pasajes del mundo comienzan a temblar, los portales se abren y Ella no aparece…nunca lo hace.

— ¿Y si la Rubia no murió?