El lecturista: Sobre “Declinaciones del monólogo” y “Recepción a un amigo”, dos poemas de Eunice Odio, Costa Rica.

Por Gabriela Stoppelman

BRÚJULA PARA TUS ALAS

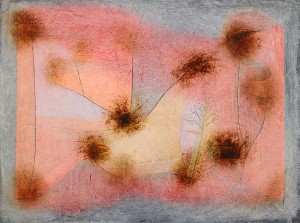

Eunice Odio, un nombre -por lo menos contundente- para una poeta que yo desconocía, hasta que resonó en un verso, “Huir, habitar tus alas”, durante el espectáculo, ”¿Qué pasó?”, de Rita Cortese. Al modo de una primera señal de futura lectura, su nombre se desdibujó en el sonido de la grabación. ¿Cómo dijo que se llama la poeta de Cota Rica? Emilce, Eurídice, Ornio, Oño. No había caso. El nombre y el apellido se perdían en una niebla de ruido. Hasta que la voz de Rita por whatsapp despejó un poco lo difuso. Eunice, sí, Eunice. Odio, también, claro. Después del ruido, vino una data más consistente, que tampoco agregó demasiado. Internet dio la confirmación: se trataba de una poeta nacida en 1922, que vivió un tiempo en Guatemala y, finalmente, fijó residencia en México. Los títulos de sus libros señalaron alguna pista más luminosa: “Zona en Territorio del Alba”, “El Tránsito de Fuego”, “El Rastro de la Mariposa”, todos indicaban espacios de consistencias difusas. Delgadez de membranas, levedades del tiempo, escurrimientos del vuelo. Huir, sí. Pero, si el suelo se ha vuelto pantanoso y el aire está en veremos, ¿huir, hacia dónde?

Habitar tus alas. Eso. Habitar tus alas.

DECLINACIONES DEL MONÓLOGO

“Estoy sola,/ muy sola”. Pero no vayas a creerte que me quejo, así, como novia abandonada que escribe poemas pañuelos, poema palangana, poemas donde descargar toda mi furia biográfica. No pienses tampoco que voy a empezar con la lata de la soledad metafísica. Porque esta de la que te hablo, de la que te habla Eunice -si me disculpa el lector, tomo por un rato la primera, verá que este poema se llama declinaciones del monólogo… y, cuando la voz de una poeta se decide a estas declinaciones, es bueno que andemos cerca para darle una mano, aunque más no sea, con una primera del plural- esta soledad está “entre mi cintura y mi vestido, sola entre mi voz entera”. Es decir, tengo un hueco que para qué te cuento, entre mi cuerpo y mi ropa. Y no solo eso. Una podría pensar que lo bueno de andar sola consiste en sentirse descargada. Ni los sueñes: “con una carga de ángeles menudos como esas caricias que se desploman solas en los dedos.” Y no sabés cómo pesan estas menudencias etéreas. Ni cómo resuena en las “caricias desplomadas” “mi voz entera”, de unos versos anteriores. Se derrama el tacto, se ovilla toda la voz.

ÉRAMOS POCOS Y LLEGARON UN REMERO AZUL Y TRECE PREGRINOS

“Entre mi pelo, a la deriva,/ un remero azul,/ confundido,/ busca un niño de arena.” Y, qué bueno cuando el poema entreteje sus provincias en resonancias. Así, los espacios entre los mechones recuerdan el hueco entre cuerpo y ropa. Intersticios, pequeñas ausencias mezcladas con las hilachas de la cabellera, líneas de puntos, donde los vacíos destacan más que los trazos. Como bien lo presentíamos, esta soledad no mendiga un café ni un abrazo. Está poblada, pobladísima, de unos extraños moradores. Un remero azul, del color de la misma materia que rema. Un hombre de agua, en busca de un niño desmoronable: de arena. ¿Y hasta dónde se desgranará el verso? Quién lo sabe. Pero acá no hay espacio para detenciones. Una vez que la pulverización arranca, ya no se va con chiquitas: “Sosteniendo sus tribus de olores/ con un hilo pálido,/ contra un perfil de rosa,/ en el rincón más quieto de mis párpados/ trece peregrinos se agolpan”. Esto, justo cuando haría falta un poco de silencio, está súper habitado, señoras y señores. Trece peregrinos agolpados, como quien dice “ángeles menudos”, “remero azul”, “niño de arena”. ¿Y qué tienen todos estos, tan diversos, en común? El tránsito, el camino hacia un santuario. O hacia la disolución total. Movimientos inesperados de todo lo que no soporta persistir en el hastío de su consistencia. Y, entonces, anda.

EN ESTE MOMENTO NO ESTOY DISPONIBLE, DEJE SU MENSAJE

Y ya con la primera en pedacitos, voy “Arqueándome ligeramente/ sobre mi corazón de piedra en flor/ para verlo,/ para calzarme sus arterias y mi voz/ en un momento dado

en que alguien venga,/ y me llame”. Ahora soy -es ella, somos nosotros- sobre su propio cuerpo, desencontrada, soy -somos- el barquero que busca, es el niño de arena buscado, la desnuda de sus propias arterias, la peregrina tras el santuario donde la figura es un indecible que no acaba por tomar silueta. Pero, entre semejantes mutaciones, mejor que no me joda nadie: “ahora que no me llame nadie,/ que no quepo en la voz de nadie,

que no me llamen,/ porque estoy bajando al fondo de mi pequeñez”. Esta poética del polvillo y rumbeada hacia la letra, no asciende, sino que baja. Baja hasta lo más ínfimo, lo casi insustancial, el grano de la voz, el aleph del aliento: huecos entre cabellos.

Inspiraciones donde se cuece el lenguaje. ¿Y adónde descendemos?: “a la raíz complacida de mi sombra”. Y no te confundas, que esto no es un manual de autoayuda, no me busco a mí misma, ni a la esencia de mi ser, ni a la piedra fundamental de mi existencia. Bla, bla, nada de eso. Acá, en el pasadizo entre la piel y los laberintos del cuerpo, en el pasillo entre mis bordes y la remera, no termina de resolverse una silueta como la gente, una que no me asfixie. Así las cosas, mejor me mando hacia los otros, “porque ahora estoy bajando al agónico/ tacto de un minero, con su media flor al hombro,/ y una gran letra de te quiero al cinto.” Y te dije que no buscaba a nadie para ir al cine, ni el fundamento de la filosofía. Tan solo el afecto, el efecto de una letra. Y, después: “Y bajo más,/ a las inmediaciones del aire/ que aligerado espera las letras de su nombre/ para nacer perfecto y habitable./ Las letras de un nombre, el tuyo./ Bajo,/ desciendo mucho más”. Y es así, viejo. Todo descenso en un encuentro, un quedar reducida a nada con riesgo de perderte del todo. Pero siempre es mejor esa apuesta a ser la perdida, la que ahorra a pura pérdida, la caja de ahorro sin remedio, la bóveda oxidada en su puro permanecer.

APURADÍSIMA

De raje. Nunca más apurada. Por fin me desvisto de tantos huecos y umbrales, por fin dejo de decir yo, por fin soy la última sin ánimos de jugar en la maldita primera de los siempre iguales. Y, ahora, emperifollada de mi sangre, anhelo, “¿quién me encontrará?/ Me calzo mis arterias/ (qué gran prisa tengo),/ me calzo mis arterias y mi voz,/ me pongo mi corazón de piedra en flor”. Y vamos todos: corazón piedra, niño de arena, remero azul, que no falten los trece peregrinos ni la agonía de los cualquieras, que aquí se ha encontrado tan sólo una pausa en la ruta de la bruma. Que aquí no se ha dado más que un leve golpe a la piedra dura del corazón. Qué buena herramienta la del minero, qué buena espalda se encorva en el túnel, mientras se hace el sota ante el oro, ante la plata y ante los diamantes. Qué buen tiempo el de este advenir “para que en un momento dado/ alguien venga,/ y me llame,/ y no esté yo/ ligeramente arqueada sobre mi corazón, para verlo./ y no tenga yo que irme y dejar mi gran voz,/ y mi alto corazón/ de piedra en flor”. Porque, ¿cuál es la gracia de ser la pobrecita, la siempre desencontrada, la ligerita que dispone de su cuerpo como quien ostenta la propiedad de un auto al abrir la puerta del garage? Porque, ¿cuál es la gracia en no aprovechar el alfabeto de la arena -esa parienta tan cercana a la piedra dura-, que sostiene a tu esqueletito frágil, al hoyuelo de tu voz? Perderse, que decline y se haga astillas el monólogo. Y ya, perdida por perdida, hacé una pausita en el poema, en la ternura pícara de la línea escrita. Y, cuando tengas el verso, dáselo a un amigo.

RECEPCIÓN DE UN AMIGO

“Lo sigo,/ lo precedo en la voz/ porque tengo,/ como el humo en despoblado,/ vocación de acuarela.” Hay momentos en la lectura que hacen cuna. Hay imágenes que untan las manitos del lenguaje y hacen cuenco, para que te tomes de un sorbo toda la poética de lo esfumado. “Vocación de acuarela”, voluntad de difuminaciones, deseo en descontornos, estirpe de nube. O, en criollo: placerazo en dejar de ser, espectáculo íntimo del desasimiento. Y, aun así, hay días que para qué te cuento: “Cuénteme/ cómo son ahí las cosas de consumo:/ libros,/ rosas,/ tintineos de golondrina.” Hay días de paisaje cerrado, a pura sombra y ansiedades. Hay días de reclamar al aire “contame un cuento, querido, contame la pulpa de un cuento”: “Aparte de todo eso/ le pregunto/ por los mangos geológicos/ bordeándolo de pulpa”. Y, si no encuentra una frontera de pulpa, que sea una acuarela de la fruta o el humo cítrico de un río nunca visto: “y por un río nuevo,/ sin mirarlo,/ con pueblos de sonido/ y longitud de Arcángel.” Imagínese cómo andaremos de ligerezas en esta aventura de adelgazarnos, que el pueblo apenas suena y la longitud tiene la ingravidez de un arcángel. Ya estamos flaquitos, finitos, pero bien encaminados, aunque no parezca. Derechito hacia el horizonte del ínfimo litoral.

A DOS AGUAS

“Dígame algo también sobre el pequeño litoral/ donde recientemente el día,/ como un celeste animal bifronte,/ acampó en dos acuarios/ y se llenó de peces”. El día es un animal de cielo que se disuelve en aguas. “Dos acuarios”: Así, mientras deja de ser, se multiplica. Hay una sospecha de bienvenida, amigo, una reconstrucción de escena originaria. Arrulla un comienzo de mundo, con esa tonadita tenue de apenas recién ser: “si lo recibieron unánimes los árboles/ como cuando eligieron a la primera alondra del año/ y el día de florecer”. Y, amigo, recuerde mi urgencia. Soy de las que apenas se visten con su propio cuerpo y ya empiezan a disiparse: “Resúmame ahora que tiemblo benignamente/ detrás de una golondrina,/ ahora que me proponen públicamente/ para desnudo de mariposa”. Qué performance de la evaporación la mía. ¿Alguna vez supo que las alas de las mariposas están hechas de polvo? Usted las toca, y todo el color, el contorno y el diseño se vuelven viento. Llegué, como buscaba, al fondo de mi tachadura. Y, debajo, latía un aguijón de mi nombre enredado en cielo: “y estoy como las rosas/ desordenando el aire.” Inesperadamente, avanzo, voy por la ruta del remero azul. Avanzo sin destino. Porque nadie nunca vuelve en consistencias.

“Dígame algo también sobre el pequeño litoral/ donde recientemente el día,/ como un celeste animal bifronte,/ acampó en dos acuarios/ y se llenó de peces”. El día es un animal de cielo que se disuelve en aguas. “Dos acuarios”: Así, mientras deja de ser, se multiplica. Hay una sospecha de bienvenida, amigo, una reconstrucción de escena originaria. Arrulla un comienzo de mundo, con esa tonadita tenue de apenas recién ser: “si lo recibieron unánimes los árboles/ como cuando eligieron a la primera alondra del año/ y el día de florecer”. Y, amigo, recuerde mi urgencia. Soy de las que apenas se visten con su propio cuerpo y ya empiezan a disiparse: “Resúmame ahora que tiemblo benignamente/ detrás de una golondrina,/ ahora que me proponen públicamente/ para desnudo de mariposa”. Qué performance de la evaporación la mía. ¿Alguna vez supo que las alas de las mariposas están hechas de polvo? Usted las toca, y todo el color, el contorno y el diseño se vuelven viento. Llegué, como buscaba, al fondo de mi tachadura. Y, debajo, latía un aguijón de mi nombre enredado en cielo: “y estoy como las rosas/ desordenando el aire.” Inesperadamente, avanzo, voy por la ruta del remero azul. Avanzo sin destino. Porque nadie nunca vuelve en consistencias.