EDITORIAL

El apego: algunas notas a “Historia de Yuké”, de Eduardo Lalo.

Por Gabriela Stoppelman

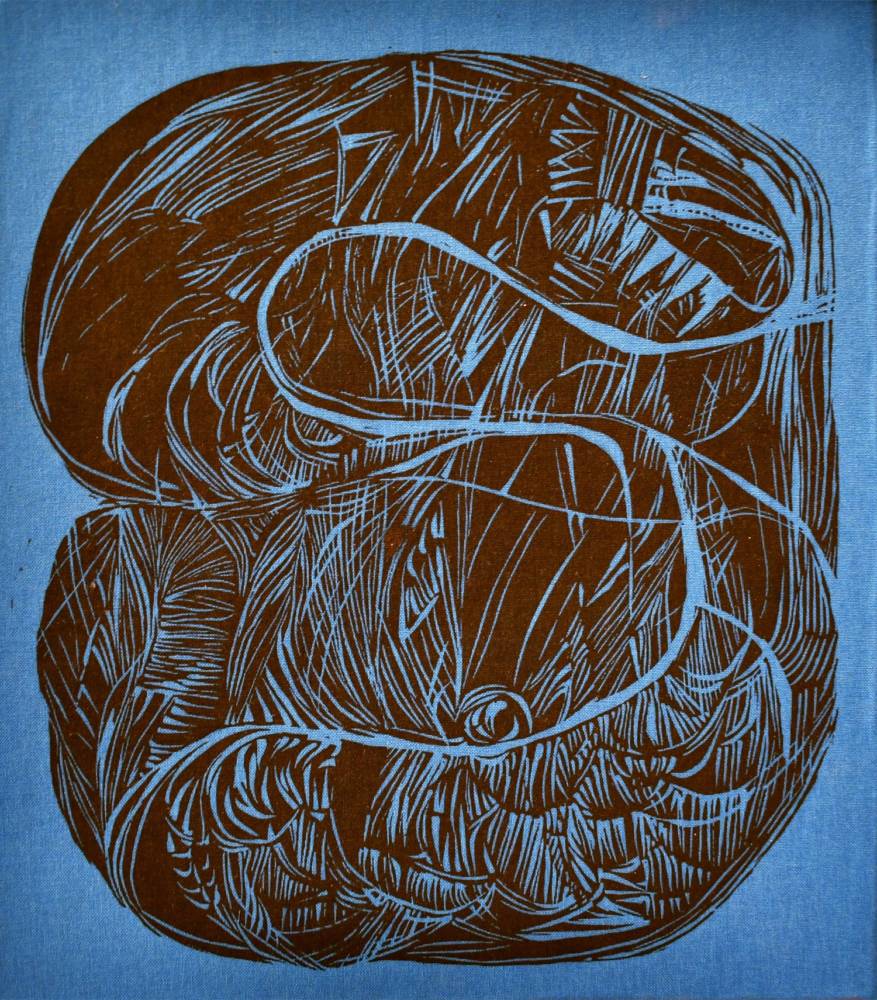

CON TINTA DE CALAMAR

Hay nieblas filiadas a la altura, resistencias de lo tenue contra todo aquello que vuelve a la vida resentida y vengativa.

Hay alturas tan necesarias, que exceden todo propósito de medición, toda veleidad del adjetivo. Lo grande, lo inmenso, lo heroico son apenas balbuceos del lenguaje, en busca de un fragmentito de idioma para atenuar su impotencia.

Hay tal audacia en las huellas que agitan el aire con danzas inmemorialmente bailadas; hay tanto ascenso en el ritmo persistente, que el conquistador muestra su costado más patético, y acusa de terrorismo a la montaña.

Ella, por su parte, rodeada de un sistema de veredas y cascadas, de saltos y curvas, se enlaberinta sin descanso. Entre sus caminos, persevera en contar la tragedia que desencadenó la conquista de América. Puntualmente, en Puerto Rico, yuxtapone dos infamias. La cometida contra los originarios y la cometida contra los pueblos africanos. Primero, la idea era llevar a Europa aborígenes americanos, pero como eso implicaba quedarse sin mano de obra para laburar en las colonias, decidieron reforzar el faltante con esclavos negros.

Así, el Caribe se constituyó en una zona de experimentación para la conquista española. Allí desplegaron su prueba piloto de sometimiento, exterminio y esclavitud. “Si puedes hacerlo en El Caribe, podrás hacerlo en todas partes” parecía ser el lema de este ‘ejercicio’. Así las cosas, cuando Cortés llegó a México ya sabía perfectamente qué hacer y cómo proceder.

Pero la raíz de la vida insiste en penetrar lo oscuro. De esa forma, en esta novela, quien tiene la lucidez para leer y escuchar entre tinieblas es un Camarón negro. Un pequeño y silencioso combatiente, cuya tinta se esparce más allá del breve estanque donde habita. De ese modo esparcida, la letra recuerda que ninguna hegemonía cultural suprime la disputa por el lenguaje. En los bosques, en las zonas aparentemente inaccesibles del quehacer humano, se empecina la lengua, sutilmente entremezclada en las raíces del español: canoa, cacique, tabaco son términos de origen taíno. Y también, huracán: instancia con dos caras y dos cuerpos, que aparece en muchos petroglifos de la zona. Por eso Eduardo Lalo dice que Puerto Rico es una isla “escrita”.

Bienvenidos, entonces, a “Historia de Yuké”. Un texto que nace en el ascenso a una montaña, a donde Lalo solía llevar a sus hijos de pequeños. Una hora y media hacia esa altura de contarse historias, de reeditar en la voz rondas originarias, donde la niñez tenía permiso de ser infancia, en lo abundante del alimento, la raíz y el relato.

Sin embargo, no hay paraíso en las infancias de “La historia de Yuké”. Más bien, hallaremos un reguero de orfandades en busca de rehacer familia. Por eso, el texto despunta nomás en el reclamo maternal del epígrafe, “arroparé/ con sangre limpia/ el cuerpo malherido/ de la memoria”.

Una nana.

Una canción de cuna, para limpiar la memoria de mentiras. El poema es de Ángel Darío Carrero, poeta – teólogo de Puerto Rico.

Sabemos quién malhirió la historia. Veamos cómo arroparla con sangre limpia.

AMOR DE CUERPO VEGETAL

Estamos en un bosque más antiguo que lo imaginado, un cuerpo vegetal elástico, que va más allá de su propio tiempo, como suelen hacer los cuerpos en el mejor amor.

Estamos en un tiempo de creación muy distinto al de la prestigiosa versión bíblica. Esta no viene de arriba para abajo, sino que empuja de la raíz hacia la altura. Es la misma materia volcánica la que arma su genealogía. Por trasmutación, lava, piedra y montaña engendran a Yuké. También son madres el polvo, la tierra y el agua entre las piedras, los peñascos y los precipicios. Porque la erosión no es destrucción, sino generación de materia prima para la vida: asunto importante en una novela donde el Viento tiene tanto protagonismo.

El Viento suena y resuena en el el texto y marca el tempo de la narración.

Lleva semillas,

que alimentan pájaros,

que llegan atraídos por las semillas,

mientras la roca se cubre de hierba dan lugar a la vegetación.

Por atracción, reciclado y trasformación, se crea el mundo: los frutos de los árboles atraen insectos, más pájaros y reptiles desde el agua. A su estilo, el bosque crece “solo”, en una soledad que no es falta, sino afirmativa autogestión, aprovechamiento hasta de los desechos para nutrirse. No falla: al avanzar en la lectura, vemos a la criatura – mundo mamar de su propia teta.

¿Y qué es una auténtica teoría de la evolución, sino el proceso por el cual una soledad potente, un día muta, ante la aparición de lo que podríamos llamar una idea? La idea, entonces, resulta ser nomás una de las combinaciones posibles de lo existente. Ni superior ni engreída, esta idea permitió que las distintas instancias de la naturaleza se pudieran comunicar en una gramática transespecie:

vinculó

agua

con pájaros,

animales

con lluvia.

Entre todos formaban una comunidad. Por eso insiste la escritura: de ellos, antes que, de nadie, es la propiedad de esta tierra. Propiedad, no de propietario, en el sentido mercantil, sino de lo que se aviene a lo propio: aquello originario que incluye la cualidad de alimentar la tierra con sus propios muertos y sus ancestrales memorias.

POR LAS SENDAS DEL SECRETO

Pero volvamos al Viento: un ‘tipo’ “viajado” y “sufrido”, que ha pasado por muchas lejanías y tornados. Tal vez por eso mismo es el único capaz de imponer silencio a todas estas composiciones de lenguaje en que se ha transformado la infancia del territorio.

Y su voz sopla a urgencia asamblearia. Quien tanto ha probado la distancia, ahora mece las aguas, los árboles y se siente con autoridad para convocatorias. Y entonces reclama el fin de los secretos. Claro, el secreto es un poder peligroso: demasiado peso para pocas espaldas; demasiado riesgo de sumir a una comunidad entera en la ignorancia. El secreto está, en todo caso, para compartirlo.

Y hete aquí, que ya en los orígenes, el universo es políglota. No, no, no. Nada de torres de Babel y confusiones, sino diversidad de lenguas y oídos convivientes. Por ejemplo, el Viento sopla, mece y habla silencios. Elige al silencio y a su gramática de densidades, si se trata de invocar al ya presentado Camarón negro del estanque, “la raíz de la vida”. Qué curiosa autoridad la del Camarón, casi un antirey, comparado con el imaginario europeo. Este apenas es perceptible sobre la roca, todo su palacio. No ostenta músculos, no lleva corona, no es más rápido que el rayo ni frunce el ceño en iluminaciones. Tiene como emisarios a los murciélagos, los animalitos con menos prestigio del mundo Disney, si exceptuamos la inverosímil bondad de Batman. Vean que, por todo séquito, el camarón tiene a seres que no ven en la oscuridad, aunque pueden orientarse por el sonido, y al Viento, que ve sin ser visto. Sabio modo de completar todo el espectro de lo sensible.

Viejo y de ojos tristes, el Camarón no ranquea para superhéroe. Su lujo es cuidar de las raíces sin buscar reconocimiento. Todo su tesoro lo constituye el misterio del bosque, que mora en la soledad del centro.

Y algo más interesante: los seres que, como él, tienen en Yuké alguna responsabilidad diferente al resto ven en la oscuridad, soportan la soledad, saben a quién le falta y a quién le sobra, son maestros de la escucha y tienden a los otros. Y su generosidad no consiste en garantizarse un bienestar que, en algún futuro hipotético, permitirá derramar sobras sobre otros. No: su tender hacia los otros es un modo amoroso del poder que, una vez develado el secreto, hace de cada ser del bosque, no una pieza de un todo más grande, sino un fragmento que, en sí mismo, forma y contiene al todo.

CAPRICHITO DE VIENTO

La velocidad de nuestro tiempo está hecha justamente para no ver. Pero, ¿qué no vio el Viento por entonces? Bueno, como ahora, el conflicto es el combustible de las mutaciones. Y en este crisol de comienzo de mundo, la extrema velocidad ya enferma con múltiples cegueras. El caso del Viento parece el de un niño sorprendido en falta, por un Camarón negro, viejo y lento. En principio, tan reconcentrada sobre sí, la criatura no ve en la advertencia de la raíz de la vida más que humillación. La humillación torna en resentimiento. El resentimiento llama a la venganza que, en este caso, toma la forma de huracán. El resentido, por tanto, no se hace daño solo a sí mismo, sino que sopla su odio alrededor. El Viento que, apenas unos párrafos antes, desplegaba la bondad de su fuerza, ahora es una fiera que aúlla. La jactancia de haber supuesto que todo lo que significara capacidad o eficiencia consistía en ser Viento lo hizo olvidar su singularidad. Él es, nomás, una de las formas de la potencia. La totalidad, como la verdad, abruma. Así que la locura le sacude las ráfagas y no le da paz hasta caer dormido. ¿Cómo es posible que el viejo y negro Camarón desafíe su ira? Lo que el Viento no ve en la luz lo comprende en sueños. En el sueño no se puede eludir el dolor. El sueño repara progresivamente. No necesita, siquiera, de una ulterior terapia ni de interpretaciones.

Pero, igual que la poesía, el sueño inquieta, cura, aunque lo hace sin apuro. Así el Viento se levanta como quien sabe, pero no puede convencer a su fuerza de su saber. Y, disfrazado de brisa, intenta una huida muy elemental. Su torpe mutis por el foro parece el de un alumno que intenta escapar en medio de un examen, en puntas de pie y ante los ojos de su profesor y el resto de sus compañeros. Lo único que le faltaba al Camarón Negro es este caprichito. Primero, el pibe Viento le destroza todo por ceguera y jactancia. Y, después, está a punto de dejar al mundo inmóvil, por mera incapacidad de arrepentimiento

Y, entonces, ¿cómo sana la culpa? Con el hacer. “Vuela Viento vuela”. Tenés una función, sin vos, el ecosistema revienta.

HUMOS DE INFANCIA

El sueño es el mundo delatado en sus múltiples dimensiones. El sueño es el territorio donde todas las certezas flaquean en lo mestizo de la luz. El sueño es el paisaje de los sentidos magnificados, donde el Viento reencontrado de sí “Huele a tierra turbia”, un tufo primigenio que inspira cautela y terror. Es decir,

una nube gris en ascenso,

una nube vertical,

flaca,

como un arroyo que decidera dejar la tierra y se fuera para el cielo. Y ese filamento despierta su memoria. Y, aunque el Viento es ducho en disfraces, ¿cómo disfrazarnos cuando la memoria se nos planta ante los ojos? Esa nube vertical que sube desde la arena y desde un cúmulo de árboles destrozados le resulta familiar. Esa nube vertical es el cuadro de su infancia. En una versión libre, podría leerse:

“DIARIO DEL HUMO: Soy ciudadano de un mundo en tiznes. Soy el gris sin pretensiones sobre las infancias deslucidas de color. Allí estuve yo, durante ese tiempo hostil, cuando cada viento cargaba demasiado peso, demasiada roña. Cuando las niñeces eran víctimas del fuego, desde las bocas abiertas de los volcanes. Yo vi a los padres de entonces salvar a los hijos. Y no sucedió como cuentan los conquistadores, que el dios padre mandó al sacrificio a su propio hijo, sino que fueron los huérfanos sobrevivientes los encargados de dar vuelo al mundo. Antes de ser devorada por el volcán, la madre viento gastó su último tinte en advertirle a su cría, que él estaba hecho de jirones, de trazas de muchos otros, de una multitud singular y única, pero nunca de una pieza”.

CON EL SOL ENTRE LAS MANOS

Inauguradas las orfandades, la alquimia se acelera. El Volcán deviene Isla. Los vientos asesinados se transforman en piedras. La era de los volcanes llega a su fin. Y así el Viento es un dolor que solo fuga hacia el horizonte, hacia el futuro. Porque en el futuro siempre hay una isla que nos recuerda a nuestros muertos: los padres – piedras de Puerto Rico resultan así las almohadas del sueño del hijo.

Y cuando el Viento adulto se topa otra vez con la nube gris vertical, ahora ascendida desde un asadito de pescado en manos de los flamantes hombres de Boriquén, no puede evitar que supure la cicatriz de origen, en fuego y humo.

Sin embargo, no es el presente lo que humea. Esos seres atados a la tierra parecen desconocer el cielo. Comen alrededor de un pequeño volcán, sus crías juegan con animales peludos de cuatro patas y entre ruidos y alaridos, festejan rituales alrededor del volcancito. Eso, hasta que uno de ellos que, como el Camarón negro, sabe escuchar, siente la presencia del Viento. Es el behique, que camina “con un sol la mano” y, ante la mirada de este sacerdote, el Viento parece perder su poder de invisibilidad.

Así se encuentran un ser del aire y el Señor del Fuego: ¿teme el Viento al señor del fuego por las heridas volcánicas de su infancia? Mácocael, el behique, es un ser sin párpados. Si el Camarón es todo oídos, Mácocael es todo ojos, pura vigilia. Ante él y en una tentación inversa a lo que indica Occidente, el Viento está picado por la curiosidad del pescado asado. Está tentado por este hombre que lo advierte sin verlo ni tocarlo. Y solo se alivia cuando comprende qué es la humanidad: “somos los animales que hablan y usan el fuego, las dos cosas se parecen, dan alimento o lastiman.”

CUNA DE NIEBLAS

“La historia de Yuké” queda así presentada, apenas presentada, en la escena en que el desapego de viejas heridas ejerce su oficio de curaciones y le permite al Viento admitir un fuego cuenta historias, un lado B del fuego.

“La historia de Yuké” sigue, pero yo me detengo a observar cómo el behique y el niño que jugaba a ser del todo invisible se encuentran en un fraterno compartir la comida y el sueño. La cohoba (1) escurre su niebla entre la sangre. Y así el huérfano Viento ya pertenece a Boriquén, el nombre originario de Puerto Rico.

Con este relato queda sellada la familia entre hombres y ráfagas. Dos linajes de infancias duras y orfandades. Se trata de un pacto, no de un contrato. Se trata del apego con que la fuerza de una especie asiste horizontalmente a otra. Se trata de un derrumbe insoportable de morales y jerarquías, se trata de meter un dedo en la llaga del “taller de ideales de Occidente”, como decía Nietzsche: esa fábrica de tristeza, ese criadero de promesas que nos queman como lava encabritada. Esa usina de desprecio, donde se recicla en miedo toda la prepotencia de los conquistadores.

Pero “En Yuké, la Tierra Blanca, mora aún el Señor de la yuca y de las aguas.” Y, en las tardes sin velos, todavía es posible escuchar las nanas de la montaña.

(1) La cohoba se aspiraba en rituales generalmente asociados a algún cemí -espíritu o escultura que aloja al espíritu-. Algunos cemí eran propiamente recipientes en los que se depositaba la sustancia psicoactiva. Para aspirar el polvo, los taínos se valían de unas pipas con forma de y que se introducían en los orificios nasales.