EDITORIAL: La alegría

Por Gabriela Stoppelman

HABITANTES DEL COLOR

Supongamos, por un momento, que toda alegría posible dependiese del vínculo con nuestras partes. Que, simplemente, hastiados de decepciones y desencuentros, nos invagináramos sobre nuestros órganos, nos solazáramos en nuestra memoria y en nuestro posible futuro, y subsistiésemos, así, en una especie de onanismo vital, un capricho sin salida que se pretendiera posición frente a la existencia, ser de una pieza, haber tomado partido definitivamente, y todas esas imbecilidades aliadas con la muerte.

Supongamos, entonces, que la empresa fuera posible, que resultásemos capaces de desestimar el hecho de que todo mí mismo ocurre entre fragmentos del mundo y de los otros, que toda intimidad está tiznada de mandatos y curvas, que cualquier hermetismo se teje con filigranas de grietas. ¿Qué tipo de existencia nos restaría?

Ahí nos veo, pues, desesperados por no perder la cuerda de un recuerdo o el vuelo que nos desembarque en alguna fantasía. Siempre atrasados o adelantados de un aquí y ahora, azorado con la ausencia de nuestros cuerpos -mientras parece que estamos-, con el corrimiento de nuestro afecto, cuando el presente se arrima y nos toca.

Como un color rebelado de su gama, andamos orgullosamente desfasados de la paleta, enojados con el lienzo y, sobre todo, hastiados de ese color mustio que circunvala sin paz las supuestas joyas de nuestras pequeñas biografías.

Ahí nos veo, tan solos, tan perdidos en la inmensidad de un adentro que comienza a abrir las puertas, justo cuando queríamos escondernos; que empieza a derribar muros, justo cuando estábamos a punto de perder la vergüenza y gritar, sin vacilaciones, “este soy yo”.

Eso que somos, ese andar que se escurre -no por inmaterial, sino porque anda, funciona-, ese dinamismo inquieto que no se cansa ni se conforma, nos entrevera de un hondazo todas nuestras convicciones. No hay nombre, oficio, filiación o identidad que pueda permanecer impertérrita y de pie, cuando la fuerza que somos se presenta en forma de infancia repentina, en ese modo de provocar y seducir que tiene la ilusión al impregnarnos. Es cierto, por ahí, el dinamismo se avería, se enferma o enlentece su ímpetu en un recodo. Pero su mismo detenerse es tomar impulso para la nueva apuesta. La intensidad que nos pulsa no es un fantasma que recorre el continente de nuestro cuerpo, ni un bostezo divino que, sin saber dónde posarse, termina por insuflarse entre nuestras provincias, como si dios necesitase embajadas. Es simple y maravillosamente la ligadura flexible que cose y descose nuestros posibles, el curso del río que es el agua, el lecho y la potencia impulsora del agua hacia el océano. Es el caudal que busca, el desasido caudal sin forma, el que las desea a todas, pero solo compone con aquellas afines a su modo singular de humedad.

Alegría es entonces salir, dejar que aquello que por afirmarse nos deshabita nos reinvente como otros huéspedes de otro instante, pero urdidos por el mismo canal.

GENEALOGÍA DE LA ALEGRÍA

¿Hace falta presentar a Vasily Kandinsky?

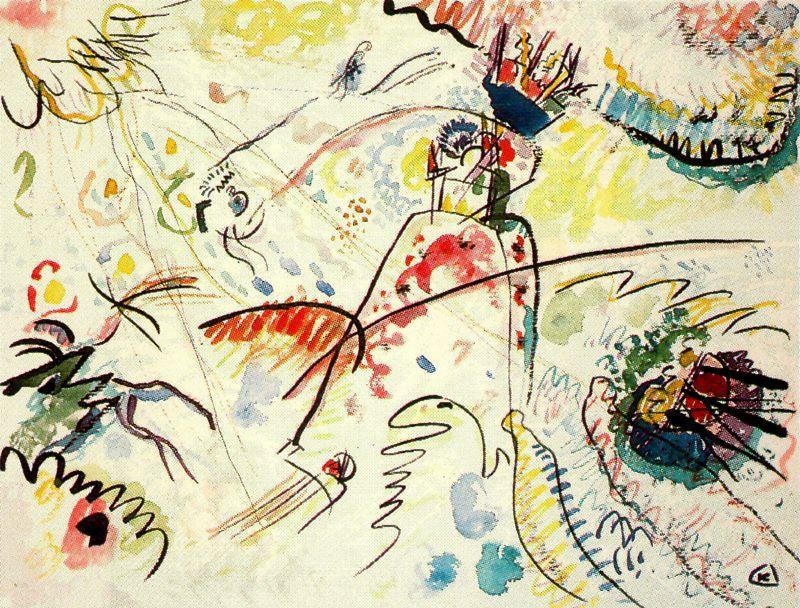

Blanco acuoso y breves manchas que sobrenadan este caldo donde se cocerá la pintura. Curvas, ramas, formas dentadas, garabatos, líneas difusas. Una altura central que sostiene a un mundo. O a dos. Vértices con carácter: cada uno poetiza su propio modo del contorno y el color. Así, el siglo XX gateaba, y Vassily probaba sus primeras audacias en la abstracción. Las asociaciones de contenido todavía son palpables en este estudio. Hay líneas que definen contornos. Pero cuerpos y objetos ya responden a ese desperezarse de las formas hacia otra cosa, esa insistencia en dirección a lo otro, a nuevos modos de organizar las partes y los matices. Y este proceso de metamorfosis no es producto de una interpretación o de una metáfora. El mismo Kandinsky indicó que “Pequeñas alegrías” -óleo que siempre colocó en la lista de favoritos- fue pintado tras las huellas de ´Cuadro sobre vidrio con sol´” (1910).

QUE SEA EL SOL

Si miramos con detenimiento el cuadro de 1910, saltan a la vista líneas gruesas en contornos de montes, edificios y en el ondular del agua. La paleta es bastante clara y, en amplios sectores, lo terroso y -sobre todo- lo acuoso se apropian de la tela. Sin embargo, rojos, amarillos y azules, acá y allá, rellenan y se difuminan dentro y entre las siluetas un poco humanas, un poco monstruosas. Así destacan la hibridez entre lo animal, el mundo y una cantidad de bucles y protuberancias en transición -desde o hacia- el horizonte de una forma por llegar. En lo alto, una ciudad con evidentes reminiscencias rusas. Y más alto y oscuro, como sumida en una gran noche, tal vez se sospecha la imagen de un pueblo cercano a la montaña. Lo remarcable es que este conglomerado de edificación y bruma justo se halle en el ángulo superior derecho, el sitio donde el dibujo de infancia siempre coloca un perfil de sol. En este caso, el astro sin rayos encierra en su gruesa frontera -negra, azul y roja- una humareda blanco tenebrosa, donde se funden cielo y ciudad. De este modo, aquello que ilumina la escena no viene de arriba, sino desde huecos, pasadizos y cavernas amarillas, que se cuelan entre la claridad terroso azulina.

¡Pero qué audaz esa mujer en el extremo inferior izquierdo!: un brazo color piel con un lunar enorme, en el lugar exacto donde un tornillo sellaría la unión entre torso y hombro de un juguete articulado También color piel es su gorra, o su horma de queso recortada. Y, desde allí, el cuerpo se trasparenta todo mar hasta hacerse arena o sol, bien abajo, en la frontera de alguna perdida entrepierna.

Nada se asume de una sola pieza en la composición. Lo que ondula como loma torna en rostro, pico dentado, prominencia que apenas se atreve a una huella de lo humano en un brazo lateral o en una pequeña esfera de altura. Y, mientras la alquimia procede, por la margen izquierda tres jinetes montan tres caballos: uno azul, otro amarillo y el tercero casi un hombre, un padre- por ejemplo- que jugara a cabalgar en la playa, con su niño sobre el lomo.

Por 1910, ya había transcurrido la infancia y la juventud de Kandinsky en Moscú y Odesa. Vassily ya había completado y renunciado a sus estudios de Derecho y Ciencias Económicas y había tentado ciertas aristas de la etnografía. Justamente, vinculado a un grupo de investigación etnográfica, viajó a Vólogda, cuyas casas e iglesias brillantes le hacían sentirse dentro de una pintura.

Para 1910, ya se había casado y separado de su prima, Anna Chemyákina, con quien vivió hasta 1904, y se había vuelto a casar con Gabriele Münter.

Para 1910, ya había trasmutado y reciclado el profundo y triple shock, causado por el contacto con el color sobre fondo oscuro del arte popular ruso, la exposición de los impresionistas en Moscú durante en 1895, y la representación de “Lohengrin”, de Richard Wagner, en el Teatro Bolshoi.

Como siempre intentaba ir un paso más allá de sí mismo e, incluso, de las circunstancias, frente el inicial rechazo de la Academia de Arte de Múnich, juntó sus petates y estudió en una academia privada hasta que por fin logró ser admitido. Delicias de la Academia: su profesor Franz von Stuck le hizo pintar en la gama de grises durante una año para “curarlo” de esa manía de la paleta brillante. Así, después de tanto luchar por entrar, Vassily debió esforzarse por liberarse del corsé académico. En esa dirección y con la idea de introducir las vanguardias francesas en Alemania, abrió una escuela en la que daba clases.

Atrás habían quedado en 1910 sus paisajes sombríos, que luego viraron a una impronta casi fauvista. La década se cerraba y la pintura de Kandinsky borraba, progresivamente, toda línea del horizonte, toda ilusión de profundidad.

“Cuadro sobre vidrio con sol” parece un cierre perfecto para los primeros diez años del siglo XX. Transparencia y luz, sin embargo, resultaron finalmente la antítesis de las penumbras y heridas del tiempo porvenir. Y, a la vez, lejos de ser un punto de llegada, esta obra resultó apenas el puerto, el despunte de ciertas pequeñas alegrías.

ALEGRÍAS HÚMEDAS

Fragmentos de luz, criaturas ondulantes del agua, el blanco probándose contrastes con los brillos del naranja, del rojo, del azul, el verde y los ocres atrevidos en matices de su propia gama. La noche desconcertada en una franja sostiene en su proa a un grupito de figuras, resabios de lo humano, donde antes acechaba la silueta de un poblado. ¿En qué lugar han quedado esos contornos de hombres y mujeres, caballos y jinetes? La mirada busca la forma de una cabeza en lo alto de una protuberancia, justo en el extremo inferior derecho de la imagen. A la izquierda del poblado central- lo único que permanece, transmutado en color y geometría, pero reconocible en relación a “Cuadro sobre vidrio con sol”- una mancha oscura termina en un pequeño rabo, tal vez la memoria de una antigua crin. Pero más allá de ciertos rasgos de lo animado- un ojo por allí, un animalito en miniatura en la cima del monte central-, la escena entera es líquida, fluida. Al punto que palabras como monte, humano o animal se incomodan y desajustan ante lo que es prominencia, serpenteo y oleaje: “Todo el cuadro me recuerda a gotas que caen en el agua, que suenan claras y distintas. Mi objetivo era dejarse ir y verter sobre el lienzo una gran cantidad de pequeñas alegrías”. En formas irregulares, la alegría es la inquietud de lo que insiste hacia el océano del provenir.

Avanza Kandinsky a paso firme sobre su horizonte. Persiste en extirpar del cuadro “ese efecto de cuento, (lograr) que no estorbe en absoluto el efecto puro del color”.

EL RAYO Y EL SOL EN HILOS

La abstracción era para Kandinsky una vía de liberación del hombre. Curiosamente, a la inversa de lo que pretenden ciertos conceptos abstractos en el lenguaje verbal -subsumir lo singular en lo general-, la geometría viva de estos cuadros busca liberarse de la historia y de la representación. Así las cosas, ¿cómo será el equilibrio apenas sostenido en un vértice del triángulo amarillo?, ¿dolerá la fractura en el lado opuesto al vértice?, ¿o será apenas una entrada, un modo de alojar a uno más pequeño, banderín o porción de otra escena, que pide un auxilio azul en la potencia del rojo? Y en la margen derecha, ¿suben o bajan los coloridos triangulitos?, ¿van de pie o de cabeza? Y, en todo este tablero, ¿cuál es el juego de la esfera que rueda, de la que apenas se suspende y de la otra, casi central, que carga la cruz?

Por fin, en lo alto, reinan un astro circundado de hilos y un rayo. Y las líneas desarman una vía de tren, que termina incrustada en una franja oscura. ¡Tan valiente la línea, con su mínima punta, directo a perforar lo espeso!

Desde 1910 hasta 1926, la luz y el color de Kandinsky no se han permitido siquiera simular la quietud. ¿Y qué, si cada uno de nosotros no fuera más que un afán que ilumina, tuerce, toma la ofensiva de la noche o se atrinchera en un ondular del color?

En toda esta genealogía de las formas hay un pulso que filia. No es un destino, ni una esencia primordial que se desarrolla hacia un cumplimiento. Es la afirmación de la existencia al desempolvarse el hastío. Es un desborde de lo que podemos ser, obstinado en arrinconar desilusiones. Es la alegría sin mueca, sin soberbia, sin sarcasmo. La alegría con otros, la alegría ya aburrida de tanto decir “yo”.